EL CRECIMIENTO Y LA DESIGUALDAD DEL INGRESO COMO DETERMINANTES DE LOS CAMBIOS EN LOS NIVELES DE POBREZA EN MÉXICO: UN ANÁLISIS DEL PERIODO 2010 A 2022

El presente trabajo tiene como objetivo analizar cómo el crecimiento

económico y las variaciones en la desigualdad de los ingresos afectan los

cambios en el nivel de pobreza en México durante el periodo 2010-2022. Se

parte de la hipótesis de que una mayor desigualdad económica reduce la

eficacia del crecimiento económico para disminuir la pobreza, especialmente

en regiones con menor desarrollo inicial y elevados niveles de desigualdad.

Integrantes:

Samantha Castillo Barrios

María José Cruz Gutiérrez

Ángel Eduardo Valdez Peña

Kevin Joseph Peña Andrade

Docente:

Raymundo Vite Cristóbal

Trimestre: 24-O

Módulo XI: LA ECONOMÍA MUNDIAL Y EL

DESARROLLO DE AMÉRICA

LATINA

El siguiente trabajo es realizado por alumnos de la licenciatura en economía en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, cualquier duda o aclaración mandar un correo a: economia@correo.xoc.uam.mx

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo analizar cómo el crecimiento económico y las variaciones en la desigualdad de los ingresos afectan los cambios en el nivel de pobreza en México durante el periodo 2010-2022. Se parte de la hipótesis de que una mayor desigualdad económica reduce la eficacia del crecimiento económico para disminuir la pobreza, especialmente en regiones con menor desarrollo inicial y elevados niveles de desigualdad.

Este enfoque responde a la necesidad de comprender las dinámicas específicas del caso mexicano, donde las políticas económicas y sociales han mostrado resultados diferenciados en términos de bienestar y equidad.

La pregunta de investigación que guía este trabajo es: ¿Existe una relación negativa entre la desigualdad del ingreso y el crecimiento económico?

Este análisis tiene como objetivos principales estimar, mediante un modelo econométrico, el impacto que la desigualdad del ingreso y la pobreza han tenido en el crecimiento de la economía mexicana, así como identificar las diferencias en las dinámicas económicas y sociales entre las distintas entidades federativas según sus características iniciales. Adicionalmente, se busca evaluar cómo las políticas económicas y sociales implementadas en México han incidido en la relación entre crecimiento, desigualdad y pobreza durante el periodo de análisis.

La metodología utilizada en esta investigación se basa en la contribución realizada por Araujo (2017) para analizar los efectos del crecimiento económico y la desigualdad del ingreso en la pobreza de México. Se utilizan datos panel por cada entidad federativa de 2010 a 2022 y se evalúa la hipótesis de Bourguignon (2003), la cual sostiene que, a mayor desigualdad en un país, menos eficaz resultará el crecimiento económico para reducir la pobreza.

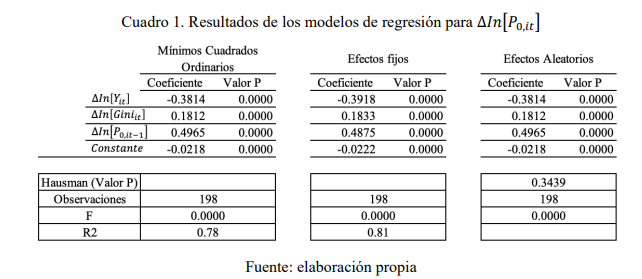

El análisis se lleva a cabo mediante un modelo de datos panel estimado utilizando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), tanto con efectos fijos (MEF) como con efectos aleatorios (MEA). Esto permite capturar tanto las variaciones específicas entre las entidades federativas como las variaciones temporales, evaluando la relación entre crecimiento económico, desigualdad y pobreza. La selección del modelo más adecuado se realizará a través de pruebas estadísticas como la de Hausman, para determinar si el modelo de efectos fijos o aleatorios es más consistente con los datos analizados.

La relevancia de este trabajo radica en su contribución al entendimiento de cómo el crecimiento económico y la desigualdad del ingreso interactúan en la lucha contra la pobreza. En un contexto como el mexicano, donde persisten importantes disparidades económicas y sociales, esta investigación busca aportar un marco de análisis riguroso para orientar estrategias más efectivas y equitativas en el combate a la pobreza.

La investigación se estructura en cinco capítulos que abordan tanto el análisis teórico como el contextual y empírico. En primer lugar, el marco teórico examina los principales antecedentes y teorías sobre la relación entre crecimiento económico, desigualdad y pobreza. Se incluyen las contribuciones de economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo, la perspectiva de Karl Marx, la curva de Kuznets, la hipótesis de Bourguignon y los efectos de las instituciones y la democracia. Asimismo, se detallan los mecanismos a través de los cuales el crecimiento incide en la pobreza.

Posteriormente, el marco contextual se enfoca en la evolución de las políticas económicas en México, abordando el modelo de apertura económica, las estrategias de crecimiento basadas en exportaciones y las políticas de distribución del ingreso y reducción de la pobreza durante los periodos neoliberales y la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este análisis permite identificar los principales cambios y continuidades en el manejo de la desigualdad y la pobreza en el país y su relación con el crecimiento económico.

En el apartado empírico, se presenta la metodología diseñada para evaluar los efectos del crecimiento y la desigualdad sobre la pobreza en México. Este capítulo incluye un análisis descriptivo y estadístico de las relaciones estudiadas y la construcción de un modelo econométrico que permita identificar patrones y diferencias en las dinámicas económicas y sociales según

las características iniciales de las entidades federativas.

Finalmente, los resultados y conclusiones sintetizan los hallazgos más relevantes y ofrecen una discusión crítica sobre las implicaciones de estas relaciones para el diseño de políticas públicas en México.

II. MARCO TEÓRICO

El marco teórico de esta investigación aborda las principales teorías y explicaciones relacionadas con la interacción entre crecimiento económico, desigualdad y pobreza. En primer lugar, se presentan los antecedentes históricos sobre la relación entre crecimiento y pobreza, destacando las contribuciones iniciales de los clásicos Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817), quienes sentaron las bases de la teoría económica en torno a la acumulación de riqueza y su distribución. Asimismo, se examina la perspectiva crítica de Karl Marx, quien agumentó que las dinámicas del capitalismo tienden a perpetuar la concentración del capital y agravar la desigualdad.

Posteriormente, se analizan las teorías contemporáneas sobre los determinantes de la pobreza, comenzando con la hipótesis de la curva de Kuznets, que plantea una relación no lineal entre crecimiento y desigualdad. Se exploran las implicaciones de la desigualdad como factor determinante de la pobreza y la relación triangular propuesta por Bourguignon (2003), que conecta pobreza, crecimiento económico y desigualdad. Asimismo, se discuten las influencias de las instituciones y la democracia en la reducción de la pobreza, y se identifican los mecanismos clave mediante los cuales el crecimiento económico puede incidir sobre la pobreza, incluyendo el crecimiento por goteo, las hipótesis de crecimiento pro-pobre y anti-pobre, y la perspectiva de Piketty sobre la acumulación de riqueza y la concentración del ingreso. Este marco teórico ofrece una base sólida para entender las dinámicas complejas que determinan los cambios en los niveles de pobreza en México.

Antecedentes de la relación crecimiento y pobreza

1.1 Los clásicos: Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817)

La comprensión de la relación entre el crecimiento y la distribución del ingreso ha estado en constante cambio a lo largo del tiempo, de esta misma manera hemos observado diversos cambios en el sistema económico, en las políticas gubernamentales y, por ende, en los estudios académicos. Es por esto, que este apartado se centra en explicar todo ese proceso.

Los inicios del estudio de la pobreza surgen durante el siglo XVIII, con la publicación de Adam Smith titulada Una Investigación Sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, en el año 1776, en la cual se dan las bases para el estudio de la economía moderna. En este título Smith aborda temas de alta relevancia tales como son el trabajo, el capital y la división del trabajo, diciendo que la acumulación de la riqueza es fundamental para que exista un crecimiento económico. Sin embargo, la pobreza era catalogada como una condición de naturalidad y poco evitable para algunos sectores. ¿Por qué? Porque la economía durante esa época se justificaba de la existencia de la pobreza como parte de un orden social (Smith, 1776). La postura de Smith establece una relación entre la pobreza y la estabilidad del orden social; mientras que la perspectiva de Ricardo postula la pobreza como función de los conflictos distributivos y las fuerzas del crecimiento de la población.1

Con la revolución industrial en el siglo XIX, el crecimiento económico aumentó, y con esto mismo se aceleró la desigualdad. En este contexto los economistas como Karl Marx comenzaron a criticar la creciente brecha entre los trabajadores y propietarios de medios de producción. Marx argumentaba que el sistema capitalista generaba condiciones de pobreza estructural para la clase trabajadora, al tener una experiencia en la acumulación de capital sobre el bienestar social. Durante este periodo histórico se marca una profunda ola de reflexión sobre la relación entre el crecimiento económico y la desigualdad

(Marx, 1859).

Otros autores como Thomas Malthus, sostenía que el crecimiento de la población generaba una presión sobre los recursos disponibles, haciendo que cualquier aumento temporal en los niveles de vida fuera rápidamente absorbido por el crecimiento poblacional, lo que mantenía a la sociedad atrapada en un ciclo de pobreza. Por su parte, Vilfredo Pareto introdujo la idea de que las desigualdades son inevitables en cualquier sistema económico, sugiriendo que, aunque el crecimiento económico podría generar eficiencia, las disparidades de riqueza seguirán siendo una constante. (Pareto, 1906).

- Pardo Beltrán, Edgar. (2000). LA POBREZA EN SMITH Y RICARDO. Revista de

Economía Institucional, 2(2), 111-130. ↩︎ - El índice de Gini mide el grado de desigualdad de una variable en una distribución, en el

caso del artículo la desigualdad se encuentra en términos del ingreso per cápita del hogar

(INEC, 2018, P.13.) ↩︎

Otros economistas, como John Stuart Mill y Alfred Marshall, reconocían que el crecimiento económico podría mejorar las condiciones de vida de los más pobres, pero solo si se implementan políticas públicas que garantizara una distribución más equitativa de los recursos. Mill veía necesario un enfoque de redistribución, mientras que Marshall subrayaba la importancia de la intervención estatal en áreas como la educación y la salud para reducir la pobreza.(Marshall, 1890).

Ya durante el siglo XX se observaron algunas teorías de crecimiento que comenzaron a incluir aspectos sociales, como lo es el modelo de crecimiento neoclásico de Robert Solow en la década de 1950, la cual integraba factores de productividad laboral y de capital en el análisis del desarrollo económico. Por desgracia, en estos modelos, la pobreza y la desigualdad no se abordan de manera directa (Ibarra, 2013).

A finales del siglo XX y principios del XXI, surge un interés creciente por las políticas de crecimiento pro-pobre que proponen que el crecimiento económico debe enfocarse en el beneficio de las personas en situaciones precarias y en reducir la desigualdad. Esto nos dice que no basta con promover solamente el

crecimiento económico, sino que también es necesario que este sea inclusivo y distribuido de manera equitativa para que se logre realmente una reducción de la pobreza. Las políticas de crecimiento pro-pobre tienen el objetivo de transformar el crecimiento económico en un mecanismo directo de mejora en

la calidad de vida de la población más vulnerable (López, 2006).

En este mismo sentido Amartya Sen, a finales del siglo XX con su artículo “El desarrollo es más que un número” nos dice que el análisis de la pobreza es más de lo que pensamos, al señalar que esta no depende del ingreso, sino de la falta de acceso a derechos y capacidades básicas (London, 2006).

1.2 La explicación de K. Marx

Karl Marx analizó la relación entre crecimiento económico y pobreza desde una perspectiva crítica, argumentando que el sistema capitalista genera inevitablemente desigualdad y explotación. En su obra El capital (1829), explicó que la acumulación de capital, derivada del crecimiento económico, depende de la extracción de plusvalía mediante la explotación del trabajo. Según Marx, este proceso lleva a la concentración de riqueza en manos de unos pocos y al empobrecimiento de la clase trabajadora. Así, la pobreza no es un resultado accidental del capitalismo, sino una condición inherente a su funcionamiento, ya que la expansión económica se logra a costa de perpetuar desigualdades estructurales.

Además, Marx destacó que el crecimiento capitalista no redistribuye automáticamente los beneficios a las clases menos favorecidas. Por el contrario, el aumento de la productividad tiende a concentrar aún más los recursos en los propietarios de los medios de producción, exacerbando la desigualdad (Marx, 1829). Este enfoque cuestiona la idea de que el crecimiento económico puede resolver por sí mismo el problema de la pobreza, enfatizando que, sin cambios en las estructuras económicas y sociales, la acumulación de riqueza solo profundiza las brechas existentes.

Teorías sobre los determinantes de la pobreza

2.1 El crecimiento como determinante de la pobreza: la curva de Kuznets

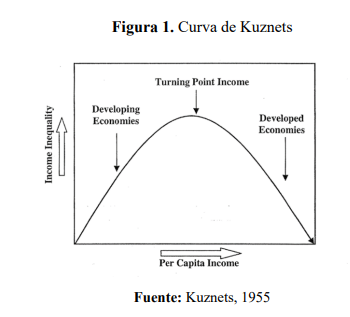

La curva de Kuznets es un modelo que describe la relación entre el crecimiento económico y la desigualdad del ingreso a medida que un país se desarrolla. Según Kuznets (1955), en las primeras etapas del desarrollo económico, la desigualdad tiende a aumentar debido a la industrialización y la concentración de inversiones en sectores que benefician principalmente a las élites. Sin embargo, a medida que la economía crece y el ingreso per cápita aumenta, la desigualdad comienza a disminuir. Esta evolución describe un patrón en forma de “U invertida”, en el cual la desigualdad es alta al principio y disminuye después, conforme se alcanzan niveles más altos de desarrollo económico.

Kuznets analizó la relación entre crecimiento económico y distribución del ingreso en países con bajos niveles de desarrollo. En su modelo, la inversión en capital fijo durante la fase inicial de crecimiento genera una mayor concentración de riqueza en las clases más altas, lo que aumenta la desigualdad.

Sin embargo, cuando los ingresos per cápita aumentan y el crecimiento se extiende más allá de las élites, los beneficios de este crecimiento empiezan a distribuirse de manera más equitativa, lo que lleva a una disminución de la desigualdad. Esta “hipótesis del goteo” o desarrollo por filtración (trickledown) que se retomará más adelante, sugiere que los beneficios del crecimiento económico eventualmente se filtrarán hacia las clases más bajas, mejorando así sus condiciones de vida (Kuznets, 1955).

La relevancia de la curva de Kuznets en las economías modernas ha sido objeto de debate. Algunos estudios sugieren que el modelo sigue siendo útil para comprender la evolución de la desigualdad en países en desarrollo, mientras que otros argumentan que la globalización y las políticas neoliberales han alterado este patrón. Sánchez (2006) plantea que la vigencia de la curva de Kuznets en las economías contemporáneas debe ser evaluada tomando en cuenta las características particulares de cada país, ya que las dinámicas actuales de desarrollo económico no siempre siguen la trayectoria planteada

por Kuznets.

A continuación, se presenta la curva de Kuznets, que ilustra la relación esperada entre el crecimiento económico y la desigualdad a lo largo del tiempo.

Esta gráfica muestra que en las etapas iniciales de desarrollo (eje X), la desigualdad aumenta(eje Y), pero después de un umbral de crecimiento, la desigualdad comienza a disminuir.

2.2 La desigualdad como determinante de la pobreza

La desigualdad económica está fuertemente vinculada a la pobreza, ya que las disparidades en la distribución de los recursos dificultan el acceso de las personas a oportunidades clave como educación, atención médica y empleos bien remunerados. Como resultado, aquellas personas que se encuentran en

situación de pobreza tienen menos probabilidades de superar sus condiciones de vida. Rodríguez-Pose (2017) explica que la concentración de los beneficios del crecimiento económico en sectores más ricos puede excluir a los más pobres de dichos beneficios, reduciendo la efectividad del crecimiento para

disminuir la pobreza. De acuerdo con Kuznets (1955), mientras más desigual es una sociedad, más difícil será que los pobres puedan mejorar sus condiciones, ya que el crecimiento económico tiende a concentrarse en los sectores de altos ingresos, dejando a los más desfavorecidos al margen del progreso.

Una de las principales formas de medir la desigualdad económica es mediante el coeficiente de Gini, un índice que evalúa la distribución del ingreso dentro de un país. El coeficiente va de 0 a 1, donde 0 representa una distribución perfectamente equitativa (todos tienen el mismo ingreso) y 1 representa una distribución completamente desigual (una sola persona posee todos los recursos). Según Piketty (2014), un aumento en la desigualdad, evidenciado por un coeficiente de Gini más alto, está relacionado con una mayor concentración de la riqueza y una menor movilidad social, lo que perpetúa la pobreza en las clases más bajas.

Además, la desigualdad económica afecta la cohesión social y puede generar tensiones sociales y políticas que impiden la implementación de políticas efectivas de bienestar y reducción de la pobreza. Acemoglu y Robinson (2012) argumentan que las instituciones inclusivas, que promueven una distribución equitativa de los recursos y el acceso a oportunidades, son esenciales para reducir tanto la pobreza como la desigualdad. Sin una reforma institucional que favorezca una mayor equidad, el crecimiento económico podría no ser suficiente para aliviar la pobreza.

2.3. La relación triangular entre pobreza, crecimiento económico y desigualdad (la hipótesis de Bourguignon)

Esta sección aborda la literatura que explora la interacción entre pobreza, crecimiento económico y desigualdad de ingresos. La relación entre estas tres variables constituye un marco analítico clave para evaluar cómo el incremento del ingreso promedio o la reducción en la desigualdad impactan en la disminución de la pobreza.

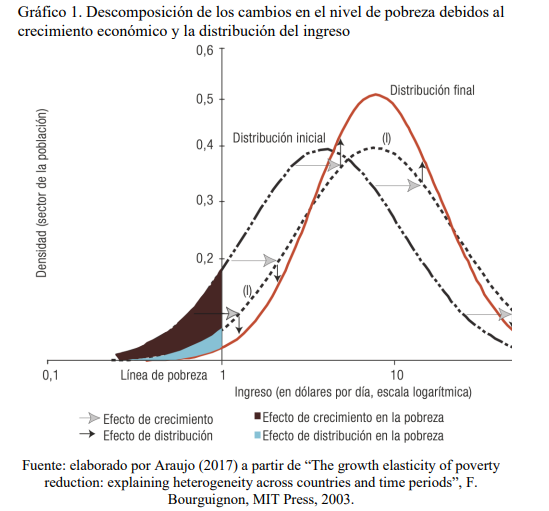

Bourguignon (2003) explica de manera clara el concepto que denomina triángulo pobreza-desigualdad-crecimiento, señalando que estas tres variables están interconectadas. En su trabajo, asume que la distribución del ingreso sigue una función log-normal y atribuye las variaciones en los niveles de pobreza a dos factores principales: i) el efecto del crecimiento, que ocurre cuando hay un cambio proporcional en los niveles de ingreso sin necesariamente alterar el ingreso relativo, y ii) el efecto de la distribución, que se presenta cuando cambia la distribución del ingreso relativo. Este enfoque permite mostrar que las variaciones en los niveles de pobreza pueden ser consecuencia del crecimiento económico (reflejado en aumentos del ingreso medio) o de una reducción en la desigualdad de los ingresos.

En el gráfico 1, las curvas reflejan las densidades de la distribución del ingreso, que se representan en el eje horizontal mediante una escala logarítmica. El desplazamiento de la distribución inicial a la distribución final atraviesa una etapa intermedia —la transposición horizontal de la distribución inicial a la curva (I)—. Este cambio representa un incremento proporcional de todos los ingresos de la población a causa del efecto de crecimiento. (Araujo, 2013).

Así, el cambio entraña un desplazamiento hacia la derecha de la densidad de la distribución del ingreso. Si se considera que z representa la línea de pobreza, puede verse que se reduce el número de personas pobres. Esta disminución del porcentaje de personas pobres es exclusivamente producto del efecto de

crecimiento. El desplazamiento de la curva (I) hacia la distribución final ocurre con un ingreso medio constante y un cambio en la distribución del ingreso relativo —el efecto distributivo—. Por ende, desciende el nivel de pobreza sin que haya alteraciones en el ingreso medio de la población, porque disminuye la desigualdad en materia de ingresos. En otras palabras, una menor concentración del ingreso lleva a una reducción del número de personas con un ingreso por debajo de la línea de pobreza. (Bourguignon ,2004).

Bourguignon (2004) denomina a esta relación el “triángulo pobrezadesigualdad-crecimiento”. A partir de ella, se han emprendido numerosos estudios para determinar y medir la relación entre los efectos del crecimiento y los cambios en los niveles de desigualdad en la reducción de la pobreza.

2.4 Las instituciones y sus efectos en la pobreza

2.4.1 Los derechos sociales y el bienestar social

El sociólogo T. H. Marshall, en “Ciudadanía y clase social” (1965: 76 y ss.), divide la ciudadanía en tres tipos: la civil, la política y la social, a las cuales corresponden los derechos civiles, políticos y sociales. Por otra parte, señala que los derechos sociales son los que presentan mayor deficiencia, no sólo porque fueron los últimos en establecerse como parte de la configuración de los derechos de ciudadanía (siglos XIX y XX), sino porque generalmente las clases dominantes sólo reconocen el derecho a la educación (Marshall, 1965).

Los derechos y la ciudadanía sociales son conceptos en los que T. H. Marshall destaca el aspecto global del bienestar, y acentúa que “debe cubrir todo el rango desde el derecho a un modicum de bienestar económico y seguridad, hasta el derecho a compartir la herencia social y a vivir la vida de un ser civilizado, de acuerdo con los estándares prevalecientes en la sociedad” (Marshall, 1965).

Añade:

La ciudadanía es un status conferido a aquellos que son miembros plenos de una comunidad. Todos los que poseen dicho status son iguales respecto de los derechos y obligaciones con los que está dotado tal status. No hay un principio universal que determine cuáles deben ser tales derechos y obligaciones […] La clase social, por su parte, es un sistema de desigualdad […] es claro que su desarrollo [de

los derechos sociales] coincide con el ascenso del capitalismo, que es un sistema no de igualdad sino de

desigualdad. Aquí hay algo que requiere una explicación. ¿Cómo es que dos principios opuestos pudieron crecer y florecer en el mismo suelo? ¿Qué hizo posible que ambos se reconciliaran y se convirtieran, al menos por un tiempo, en aliados más que en antagonistas? La pregunta es pertinente,

pues es claro que en el siglo XX la ciudadanía y el sistema capitalista de clases han estado en guerra. (Marshall, 1965, p.10).

Para complementar las ideas de T. H. Marshall sobre la ciudadanía y los derechos sociales, se pueden integrar las perspectivas de Amartya Sen, quien en su enfoque de capacidades también subraya la importancia de los derechos y oportunidades para garantizar el bienestar integral de los individuos. Sen argumenta que el desarrollo debe centrarse en ampliar las libertades reales de las personas para que puedan llevar una vida que valoren. Este planteamiento coincide con la noción de Marshall sobre los derechos sociales como un medio para promover el bienestar y la igualdad.

De acuerdo con Sen (1999), el bienestar de los agentes no solo depende de la distribución de recursos materiales, sino también de las capacidades que las personas tienen para convertir esos recursos en resultados valiosos para su vida. En este sentido, los derechos sociales juegan un papel crucial para garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a los medios necesarios para desarrollar sus capacidades.

Sen (1999) afirma que “el desarrollo puede entenderse como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan las personas” (p. 3). En este marco, derechos como la educación, la salud y la seguridad económica son fundamentales para permitir que los individuos participen plenamente en la

vida social, económica y política. Además, estos derechos no solo benefician a los individuos, sino que fortalecen las estructuras sociales y contribuyen al progreso colectivo.

Al integrar las perspectivas de Marshall y Sen, se puede observar cómo los derechos sociales y la ciudadanía están profundamente relacionados con la idea de garantizar un mínimo de bienestar económico, seguridad y acceso a oportunidades. Ambos autores, desde diferentes ángulos, destacan que estos derechos son esenciales para reducir las desigualdades y permitir que las personas vivan de acuerdo con los estándares sociales predominantes.

2.4.2 Instituciones y pobreza en el institucionalismo clásico y en el neo institucionalismo

El institucionalismo clásico, representado por autores como Thorstein Veblen y John R. Commons, pone un énfasis significativo en las instituciones como estructuras fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Veblen, en particular, destacó la importancia de las instituciones en la configuración de las relaciones económicas, señalando que estas son el resultado de las acciones y decisiones colectivas que estructuran el comportamiento humano. En el contexto de la pobreza, el institucionalismo clásico subraya que las instituciones económicas y sociales juegan un papel central en la distribución del bienestar. Para los institucionalistas clásicos, las desigualdades no solo derivan de los factores de mercado, sino también de las instituciones que distribuyen el poder y los recursos de manera desigual (Veblen, 1899; Commons, 1934).

Por otro lado, el neoinstitucionalismo, representado por autores como Douglass North, Mancur Olson y Daron Acemoglu, ha desarrollado teorías más específicas sobre cómo las instituciones afectan el crecimiento económico, la democracia y la pobreza. A diferencia de la teoría institucionalista clásica, que tendía a enfocarse en un análisis más descriptivo de las instituciones, el neoinstitucionalismo subraya la importancia de las instituciones inclusivas frente a las instituciones extractivas. Estas últimas concentran los recursos y el poder en una élite, perpetuando la pobreza y la desigualdad (Acemoglu & Robinson, 2012; North, 1990; Olson, 1982).

Douglass North (1990) argumenta que las instituciones son las “reglas del juego” que estructuran las interacciones humanas, y que el desarrollo económico depende en gran medida de la capacidad de estas instituciones para fomentar el intercambio, proteger los derechos de propiedad y reducir los costos de transacción. Para North, el papel de las instituciones es clave en la formación de incentivos económicos que impactan directamente en los niveles de pobreza y desigualdad.

Mancur Olson (1982) agregó a este debate el concepto de “grupos de interés”, señalando que las instituciones extractivas a menudo surgen de la influencia de grupos que buscan capturar beneficios para sí mismos a expensas del bienestar general. Esto crea barreras estructurales que limitan las oportunidades de los sectores más vulnerables y perpetúan la exclusión social.

Acemoglu y Robinson (2012), en su influyente obra Why Nations Fail, sostienen que las instituciones inclusivas promueven la participación de todos los grupos sociales en los procesos económicos y políticos, favoreciendo el crecimiento y reduciendo las desigualdades. Estas instituciones garantizan el acceso a derechos básicos como la educación, la salud y la propiedad, lo que contribuye a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible. En contraste, las instituciones extractivas tienden a concentrar el poder y los recursos en manos de una élite, limitando las oportunidades de las clases más bajas y perpetuando la pobreza. Según estos autores, los países que desarrollan instituciones inclusivas tienen más probabilidades de experimentar crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza a largo plazo (Acemoglu & Robinson, 2012).

Además, las ideas de T. H. Marshall (1965) sobre derechos sociales y ciudadanía complementan las teorías institucionalistas al resaltar el papel de las instituciones políticas y sociales en garantizar derechos económicos y sociales. Marshall argumentó que la ciudadanía debe abarcar no solo derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos y sociales que aseguren un nivel mínimo de bienestar para todos los miembros de la comunidad. Esto se alinea con el enfoque neoinstitucionalista, que enfatiza que las instituciones inclusivas son esenciales para reducir la pobreza y la desigualdad al garantizar acceso universal a derechos fundamentales como la educación, la salud y la seguridad social.

En este sentido, tanto el institucionalismo clásico como el neoinstitucionalismo coinciden en que las instituciones son determinantes clave en la lucha contra la pobreza, aunque difieren en su enfoque y grado de especificidad. Mientras el institucionalismo clásico provee un análisis amplio de las relaciones entre instituciones y desigualdad, el neoinstitucionalismo ofrece una perspectiva más sistemática y orientada al análisis empírico de cómo las instituciones inclusivas pueden fomentar un desarrollo más equitativo.

2.5 Mecanismos a través de los cuales el crecimiento incide sobre la pobreza

2.5.1 El crecimiento por goteo

La hipótesis del «efecto goteo» («chorreo» o trickle down effect), la cual aduce «que el crecimiento del sector moderno de una economía, si sostenido, eventualmente extiende sus beneficios a toda la economía incluyendo a los sectores tradicionales» (Gutierrez,2019)

El crecimiento por goteo ha sido una de las principales estrategias defendidas por las políticas neoliberales, las cuales promueven el crecimiento económico sin restricciones para los sectores más ricos, confiando en que esto reducirá la pobreza a través de la creación de empleo y la expansión de los ingresos. Según Kuznets (1955), los países en vías de desarrollo pueden experimentar una reducción de la desigualdad a medida que se produce el crecimiento económico, pero es importante destacar que este proceso no es automático y depende de diversas condiciones estructurales.

Kuznets argumentó que durante las primeras etapas del desarrollo económico, la desigualdad tiende a aumentar antes de que eventualmente comience a disminuir. Esto se debe a que, en las fases iniciales, las ganancias del crecimiento tienden a concentrarse en las clases más altas (Kuznets, 1955). Sin embargo, esta idea fue rápidamente criticada por economistas como Piketty (2014), quien sostiene que el crecimiento por goteo no ha tenido el efecto prometido de reducir la desigualdad en la práctica. Según Piketty, las políticas que favorecen a los ricos han llevado a una concentración de la riqueza más que a su redistribución, lo que agrava las disparidades económicas.

A pesar de la teoría, los datos empíricos sobre los efectos del crecimiento por goteo son poco convincentes. En el contexto de América Latina, por ejemplo, se ha demostrado que el crecimiento económico a menudo no se traduce en una mejora proporcional para los sectores más pobres de la población. RodríguezPose (2017) afirma que el crecimiento económico, si no se acompaña de una mayor inversión en políticas públicas inclusivas, puede incluso empeorar la desigualdad y contribuir a la marginalización de ciertas regiones y sectores sociales.

Además, estudios como los de Vite (2020) sobre el contexto mexicano muestran que los efectos del neoliberalismo, que en muchos casos se basaron en la idea del crecimiento por goteo, resultaron en una mayor polarización entre los ricos y los pobres, sin que los beneficios del crecimiento llegarán de manera

significativa a las clases bajas. La estructura de empleo y los salarios no favorecieron una distribución equitativa de los recursos, y la pobreza siguió siendo una constante, a pesar del crecimiento macroeconómico.

2.5.2 La hipótesis de crecimiento pro-pobre y anti-pobre

La hipótesis de crecimiento pro-pobre sostiene que el crecimiento económico dirigido hacia sectores con alta concentración de pobreza puede tener un efecto directo en la reducción de la pobreza. Este enfoque promueve políticas que priorizan a los más vulnerables, como la inversión en educación, salud y pequeñas empresas. Rodríguez-Pose (2017) subraya que un crecimiento centrado en estas áreas puede favorecer una distribución más equitativa de los recursos, lo que, a su vez, disminuye la pobreza y mejora las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Esta estrategia, al enfocarse en sectores de la economía que afectan directamente a los pobres, puede contribuir a una mayor igualdad de oportunidades.

Por otro lado, la hipótesis anti-pobre sugiere que, cuando el crecimiento se concentra en sectores que excluyen a los pobres, como grandes industrias o corporaciones, estos pueden verse aún más marginados, lo que incrementa la desigualdad social. Kuznets (1955) advirtió que, en las primeras etapas del desarrollo, el crecimiento económico tiende a generar mayores disparidades de ingresos, ya que los beneficios del crecimiento se concentran en las clases más altas. Según Kuznets, durante esta fase de crecimiento, los sectores más pobres no logran beneficiarse del mismo modo que las élites, lo que perpetúa la pobreza en vez de aliviarla.

Esta visión es respaldada también por Acemoglu y Robinson (2012), quienes argumentan que si el crecimiento se orienta sólo hacia sectores dominados por las élites, sin una distribución más amplia de los beneficios, el resultado puede ser el reforzamiento de la desigualdad económica, en lugar de su disminución, mientras que el crecimiento económico tiene el potencial de reducir la pobreza, su efectividad depende en gran medida de cómo se distribuyen los beneficios del mismo. Si bien un enfoque pro-pobre busca una distribución más equitativa, un enfoque anti-pobre puede acentuar la desigualdad, excluyendo a los más pobres de los beneficios del crecimiento.

2.5.3 La hipótesis de Piketty

En su influyente obra El capital en el siglo XXI (2014), Thomas Piketty presenta un análisis exhaustivo de la desigualdad en la distribución del ingreso, desafiando enfoques deterministas y proponiendo que la distribución de la riqueza está profundamente influenciada por factores políticos, más que por mecanismos puramente económicos. Piketty argumenta que “la historia de la distribución de la riqueza es siempre profundamente política y no podría resumirse en mecanismos puramente económicos” (Piketty, 2014, p. 36). Según él, los procesos económicos que afectan la desigualdad no siguen una trayectoria lineal de convergencia hacia la equidad, sino que están sujetos a “poderosos mecanismos que empujan alternativamente en el sentido de la convergencia y la divergencia”. En otras palabras, no existe un proceso natural que garantice la igualdad de la distribución de la riqueza, sino que depende de las decisiones políticas y de las intervenciones en las instituciones económicas.

Piketty destaca que uno de los principales motores para reducir las desigualdades es la difusión de conocimientos derivados de la investigación, la ciencia y la tecnología. El acceso a estos conocimientos, cuando se combinan con inversiones en la formación de capital humano, es crucial para reducir las isparidades económicas. La capacitación y el desarrollo de habilidades son esenciales para aumentar la productividad y, en consecuencia, disminuir las desigualdades en la distribución del ingreso, tanto a nivel de las familias como de los países que adoptan políticas orientadas a mejorar el acceso a la educación

y la formación. Estos factores pueden contribuir a una distribución más equitativa de los ingresos, desafiando las tendencias que tienden a concentrar la riqueza en manos de pocos.

Por otro lado, Piketty también subraya el riesgo de que, si no se implementan políticas que promuevan la redistribución de la riqueza y el acceso igualitario a oportunidades, las tendencias desestabilizadoras y no igualitarias podrían prevalecer a largo plazo, perpetuando o incluso exacerbando las desigualdades económicas. Este análisis refuerza la idea de que la desigualdad económica no es un fenómeno inevitable, sino que puede ser modulada mediante intervenciones políticas y sociales bien orientadas.

En este sentido, el análisis de Piketty sobre la desigualdad no se limita a una reflexión teórica, sino que se apoya en datos históricos y en el estudio de cómo los sistemas fiscales, las políticas laborales y las instituciones económicas influyen en la distribución de la riqueza. Su propuesta para abordar las desigualdades incluye un enfoque global en la imposición progresiva y una gestión adecuada del capital humano para asegurar que los beneficios del crecimiento económico sean más equitativos.

III. CONTEXTO PARA MÉXICO (POLÍTICAS DISTRIBUTIVAS Y REDISTRIBUTIVAS)

Contexto para México

En este apartado se analiza el desarrollo de las políticas económicas y sociales en México, enfocándose en su impacto sobre la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza. Se estudian las diferentes estrategias adoptadas en el país durante las últimas décadas, desde la industrialización y la sustitución de importaciones hasta la apertura comercial y las reformas estructurales del modelo neoliberal. Además, se examina la transición hacia un enfoque más redistributivo bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Las secciones siguientes incluyen un análisis de las políticas distributivas, como la promoción de exportaciones y la inversión en sectores estratégicos, y así mismo de las políticas redistributivas, las cuales incluyen programas sociales y transferencias monetarias diseñadas para reducir las brechas de

desigualdad. También se aborda la relación entre estas políticas y el crecimiento económico, identificando los cambios y continuidades que han moldeado las dinámicas de bienestar y equidad en el país. Dicho enfoque proporciona un marco integral para entender cómo las decisiones económicas

han influido en las condiciones de vida de la población mexicana.

3.1 Modelo de Apertura, Crecimiento y Bienestar Económico

Este modelo marcó un cambio en la estrategia de desarrollo, lo cual se visualiza a finales de los años setenta y durante los ochenta, esto debido a que el país abandonó el modelo de sustitución de importaciones para lograr adaptarse y adoptar políticas neoliberales que están enfocadas en la liberalización comercial y privatización (Tejo, 2000).

El crecimiento económico en el mundo ha estado acompañado, desde mediados del siglo pasado, de un incremento en los intercambios de bienes y servicios a escala internacional. Con base a esta afirmación el autor Proaño en el año 2019 sostuvo que la globalización ha empujado a los mercados a ser cada vez más competitivos y eficientes, ya que, una de las principales características que se tiene bajo este panorama es que existe una apertura y unificación en los mercados a nivel mundial (Molero, 2020).

Ahora bien, teniendo presente lo anterior, nos preguntamos, ¿Qué relación existe entre la apertura comercial y el crecimiento económico? Pues bien, la relación entre estos dos conceptos se ha estado investigando desde varios puntos, por lo cual, nos hemos encontrado en diversos resultados mixtos y no

conclusivos. En consecuencia, el crecimiento y el comercio internacional mantienen una relación no tan cordial en macroeconomía (Keho, 2017).

Analizando este apartado de manera que se puedan rescatar sus antecedentes y diversos factores, nos encontramos con que los autores Smith, Ricardo y Mills defendían la idea de que el comercio internacional permitía aumentar el nivel de vida y de bienestar de una sociedad. Por lo cual, en la economía clásica se encuentran diversas referencias a favor de la apertura de otros mercados, como

son el mecanismo para fomentar el crecimiento de los países. Los modelos clásicos de estos autores, como son las ventajas absolutas de Smith, las ventajas relativas de Ricardo y la demanda recíproca de Mills, exponen que la apertura promovía la especialización y en última instancia la riqueza (Idris, 2016).

Sin embargo, no todos los autores de esa época se encontraban de acuerdo con la idea de estos autores, para algunos otros, el crecimiento de las naciones desarrolladas en el siglo XIX estaba guiado para las exportaciones de materias primas, así que en el siglo XX dicho fenómeno perdió fuerza (Nurkse, 1967).

Por lo tanto, como se puede apreciar, diversos puntos se desplazan con base a este análisis y una sola pregunta, es por esto, que existen muchas teorías que nos pueden servir de guía para entrar en contexto con lo que se plantea. Primeramente, algunos autores dicen y plantean que, la visión prevaleciente en el panorama de políticos de Norteamérica y Europa es que la historia económica reciente brinda un ejemplo de que los países que accedieron a eliminar las barreras comerciales y se integraron sin restricción al comercio internacional tuvieron un progreso económico mayormente rápido (Rodríguez, 2001).

Y bajo este contexto, los defensores de dichas hipótesis confían en que la liberalización comercial da entrada a un quiebre positivo en la tendencia de crecimiento de los países (Encinas, 2012).

Dicho esto, hay propuestas que indican que el crecimiento económico de los países de ingreso alto estuvo antecedido y apuntalado por una política comercial que da mucho de ser considerada como de apertura (Chang, 2013).

Tras este análisis se puede concluir con estos autores que la apertura comercialn no es un determinante directo ni robusto del crecimiento económico, y que aquellas regiones que se liberalizaron de la economía y la apertura comercial no fue del todo gradual, vieron reducir de manera significativa su crecimiento (Rodrik, 2001).

Ahora bien, durante este periodo surgieron diversos tratados, acuerdos, contratos, etc. qué son y cuáles fueron en su momento puntos clave de los años, por lo cual, mencionaremos dos que para este estudio pueden ser clave de lo que se está estudiando (Rodrik, 2001).

Primeramente, haremos énfasis en el Ingreso al GATT, que es básicamente el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el cual surge después de la crisis económica de la Segunda Guerra Mundial, esto con el fin de reactivar la economía de manera más eficaz y rápida. Este es un acuerdo multilateral cuyo

objetivo principal era el de reducir las barreras al comercio internacional, eliminando o reduciendo aranceles, cuotas o subsidios (Rodrik. 2001).

Dicho acuerdo fue impulsado por 23 países que buscaban reducir o eliminar los aranceles, con el fin de promover el intercambio entre los propios países, los 23 países que estaban involucrados en la creación de este ingreso eran: Australia, Bélgica, Birmania, Brasil, Canadá, Ceilán, Cuba, Checoslovaquia,

Chile, China, Estados Unidos., Francia, India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, Rodesia del Sur, Siria y Sudáfrica. Estos lograron que 128 estuvieran afiliados a este mismo, hasta la llegada a su fin en 1994 (Martínez, 2022).

El impacto que tuvo este acuerdo para el comercio mundial fue tan grande que llegó al punto en el que su desarrollo llevó a la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 1 de enero de 1995. Sus miembros abarcaban alrededor del 90% del comercio mundial (Martínez, 2022).

Mencionaremos algunos de sus objetivos principales:

Comercio sin discriminación. Fue una cláusula que permitía que ningún país tuviera menos ventajas sobre otro en caso de que este tuviera una economía más o menos favorecida.

Protección de los mercados locales a través de aranceles.

Competencia legal. Sobre todo, para las medidas antidumping que buscaban proteger las industrias locales.

Prohibición general de cuotas de importación.

Crear procesos para que países que enfrenten problemas económicos puedan estar exentos de algunas obligaciones del GATT.

Crear soluciones para controversias comerciales, desde la consulta hasta la conciliación entre países que tuvieran algún problema sobre el intercambio de mercancías.

Ahora bien, en América Latina, el segundo tratado más importante es el TLCAN, se trata de un acuerdo comercial y de inversiones en el cual se establecen las reglas deben seguir los países miembros (Canadá, Estados Unidos y México). Este acuerdo incluye ocho secciones, 22 capítulos y 2, 000 páginas (Riquelme, 2018).

En el año 1991 iniciaron las negociaciones para conformar el TLCAN dicho tratado fue administrado por Brian Mulroney, el primer ministro George Bush presidente en ese entonces de Estados Unidos y Carlos Salinas de Gortari en ese entonces presidente de México, dando pie a la firma de dicho acuerdo el 1 de enero de 1994 (Riquelme, 2018).

El TLCAN se encuentra administrado desde ese entonces por quien esté al frente como Secretariado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto fue establecido desde 2002 en dicho tratado. Este personaje tiene la tarea de administrar los mecanismos dictados en el tratado para resolver las controversias comerciales entre las industrias nacionales o los gobiernos de los países que forman parte de este, dejando que esto sea de manera oportuna e imparcial (Riquelme, 2018).

Los objetivos que tiene este tratado son básicamente, conceder a los países el estatus de nación más favorecida, esto quiere decir, que los países tiene el apoyo de las mejores condiciones de comercio entre los tres, también busca erradicar los obstáculos que se pueda encontrar el comercio y facilitar de alguna

manera la circulación transfronteriza de bienes y servicios, de la misma manera busca proporcionar protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos para la resolución de las distintas disputas comerciales e implantar un marco que sirva de apoyo a la cooperación trilateral, regional y multilateral para ampliar los beneficios del acuerdo comercial (Riquelme, 2018).

Teniendo presente estos datos, la autora Nora Lusting, en su artículo (México: The Remaking of an Economy), nos menciona que, aunque el modelo impulsó la modernización económica, los beneficios no se distribuyeron equitativamente.

Por lo cual, se concluye que aun cuando existieron estos programas de posible ayuda, ninguno de los sectores que requerirían ayuda, se lograron beneficiar de la manera que esperaba.

3.2 La visión primero crecer y luego distribuir el ingreso

La visión de “primero crecer y luego distribuir” es una estrategia económica que se basa en la idea de que un crecimiento económico robusto es uno de los requisitos esenciales para abordar la pobreza y la desigualdad. Dicho enfoque se fundamenta en teorías económicas clásicas, como la curva de Kuznets, que sugiere que, en las primeras etapas del desarrollo económico, la desigualdad tiende a aumentar, pero a medida que las economías crecen y se logran llegar a su desarrollo potencial, los ingresos se distribuyen de manera más equitativa. (Damián, 2020).

Origen y fundamentación teórica

Simon Kuznets, planteo en los años la hipótesis de que el crecimiento económico inicial genera desigualdades, este derivado de la concentración de recursos en sectores industriales emergentes. Sin embargo, con el paso del tiempo, los beneficios del crecimiento logran atravesar el aumento del empleo, la mejora de los salarios y la redistribución fiscal. Por lo cual, este modelo asume que las economías tenían que priorizar la acumulación de capital y la modernización de sectores productivos mucho antes de implementar las políticas redistributivas (Almanza, 2006).

En América Latina, esta visión fue particularmente adoptada como parte del desarrollo estabilizador durante las décadas de los 50 y 60. Dicho objetivo era impulsar un crecimiento sostenido basado en la industrialización y la sustitución de importaciones, bajo la creencia de que la generación de riqueza es parcialmente beneficiosa a toda la población (CEPAL, 2024).

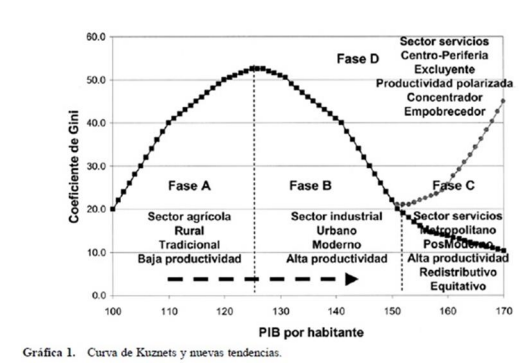

Contexto teórico: La curva de Kuznets

La hipótesis que plantea Simon Kuznets en el año 1955 establece que, en las primeras etapas de este desarrollo, la desigualdad suele aumentar debido a que los beneficios del crecimiento inicial se mantienen en sectores urbanos e industriales. Sin embargo, en posteriores momentos la riqueza comienza a tener una distribución a medida que se implementan políticas sociales y se logra expandir al empleo formal (Burbano, 2024).

La gráfica anterior nos permite explicar más en profundidad lo que es la Curva de Kuznets y lo que esta explica. En el caso de la imagen anterior se plantea el siguiente escenario:

En una primera fase A de crecimiento económico aumentaría la desigualdad en la distribución del ingreso, por ello existen transferencias de mano de obra de sectores rurales y agrícolas de muy baja productividad en los sectores urbanos e industriales de gran productividad. En una fase B, se amplían hacia los mercados de los productos primarios, la desigualdad se estabiliza por un tiempo y luego se reduce. Esta hipótesis supone: a) un dualismo sectorial con diferencias de productividad en la economía, b) una elevada proporción de la población dependiente de actividades agrícolas, c) libre transferencia de población hacia el sector no agrícola acorde con el proceso de crecimiento económico, d) la productividad, la distribución del ingreso y la desigualdad en el sector no agrícola, mayores que en el agrícola. Dichos supuestos son cambios en la desigualdad, los cuales dependen de I) las diferencias de desigualdad entre sectores, 2) la concentración de la propiedad y los activos (ahorro) y 3) las

políticas redistributivas que son aplicadas en las etapas avanzadas de crecimiento (Almanza, 2006).

La curva de Kuznets en México durante el periodo neoliberal

Aunque no se implementa como una política, la relación descrita por Kuznets ha sido utilizada como marco para interpretar fenómenos económicos en diversos contextos, incluyendo los modelos económicos adoptados por México en el periodo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) y el periodo neoliberal. Sin embargo, es crucial aclarar que los patrones reales de desigualdad en México no siempre se ajustan perfectamente a la curva teórica de Kuznets.

Durante el periodo de industrialización sustitutiva de importaciones (1940- 1980), México experimentó un crecimiento económico significativo, pero también una concentración del ingreso en sectores urbanos e industriales, lo que incrementó la desigualdad en ciertas regiones. Aunque este periodo podría representar la parte ascendente de la “U invertida” en algunos análisis, la desigualdad se mantuvo alta debido a factores estructurales como la baja redistribución fiscal y la desigualdad en la propiedad de la tierra. En este periodo neoliberal de la década de los años 80 con base a las reformas estructurales promovidas por los distintos organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI, México adoptó un modelo económico basado en el crecimiento orientado hacia los mercados internacionales (Banco Mundial, 2024).

Las políticas mantenían la privatización de empresas estatales, la desregulación económica y la propia apertura comercial, esto con la expectativa de que las medidas implementadas lograran incluir la inversión, la productividad y el bienestar social (OCDE, 2024).

Aun con estas expectativas, se obtuvieron resultados esperados en términos de reducción de la desigualdad y la pobreza no fueron los esperados. Aunque en este aspecto México experimentó diversos periodos de crecimiento, lo cual no se presentó en una mejora altamente significativa de los indicadores de distribución del ingreso (Alarco, 2020).

Críticas al modelo

Dicho modelo ha recibido diversas críticas por gran variedad de académicos y diversos organismos internacionales. A continuación, se destacan tres de las principales críticas que se consideran repetitivas e importantes para este análisis.

Limitada redistribución fiscal: Aunque el crecimiento generó más ingresos públicos, no se implementaron políticas fiscales progresivas que pudieran redistribuir la riqueza.

Exclusión de sectores vulnerables: Las políticas de crecimiento beneficiaron principalmente a sectores urbanos e industriales, dejando a comunidades rurales y marginadas fuera de los beneficios económicos.

Dependencia de factores externos: La economía mexicana se volvió altamente dependiente de los mercados internacionales, lo que llevo a las desigualdades durante las crisis económicas globales.

3.3. La estrategia de mayores exportaciones para un mayor crecimiento económico

La estrategia de crecimiento basada en el aumento de exportaciones se tomó en cuenta como un pilar fundamental del modelo económico mexicano, con base a las reformas estructurales neoliberales de los años 80 y 90. Dicha estrategia mantuvo su auge clave con la ayuda de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el año de 1994, el cual fue reconocido por atraer un cambio hacia la economía mayormente orientada al mercado global (Somuano, 2015).

Fundamentos de la estrategia exportadora

La teoría que incluye este modelo está basada en las ventajas comparativas, en las cuales los países se especializaban estrictamente en las producciones de bienes y servicios en los cuales se mantienen costos de bajo costo, lo que permite que exista una competencia en el mercado global. En el caso de

México, las ventajas comparativas que se incluían eran las siguientes (Gallagher, 2009).

a) La proximidad geográfica a los Estados Unidos, sabiendo que este es uno de los mercados más grandes del mundo.

b) Mano de obra barata, lo que hizo competitiva la producción manufacturera, principalmente en sectores como la automotriz y el textil.

c) Recursos naturales abundantes, que facilitaron la exportación de materias primas como petróleo.

Impacto del modelo exportador en México

Con la entrada del TLCAN, las exportaciones mexicanas se vieron en aumento exponencialmente, de ser un 10% del PIB en los años 80 a representar un 40% en la década de 2010. Los sectores que fueron mayormente beneficiados, según datos del Banco Mundial, fueron (Medina, 2023).

La industria automotriz: México se convirtió en uno de los principales exportadores de vehículos en el mundo.

Las maquiladoras: Estas fábricas, ubicadas principalmente en la frontera norte, se especializaron en la ensambladura de productos para el mercado estadounidense.

El sector agroindustrial: Aunque limitado en comparación con otros sectores, también experimentó un crecimiento en las exportaciones de frutas, hortalizas y productos avícolas.

Beneficios y limitaciones

Los principales beneficios que expresaron y lograron visualizar fueron los siguientes (Wise, 2007).

Incremento en la inversión extranjera directa (IED): Empresas globales invirtieron en México para aprovechar los bajos costos de producción y el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos.

Modernización de la infraestructura: Las exportaciones se vieron altamente beneficiadas, ya que se pudieron mejorar las carreteras, puertos y los propios sistemas de transporte.

Diversificación de mercados: Aun cuando Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial, México también fortaleció relaciones con países de Europa y Asia.

Sin embargo, esta estrategia también enfrentó limitaciones importantes:

Dependencia excesiva de Estados Unidos: Más del 80% de las exportaciones mexicanas están dirigidas al mercado estadounidense, lo que hace a la economía vulnerable a cambios en la demanda externa o en las políticas comerciales.

Desigualdad regional: Mientras los estados del norte y centro del país se beneficiaron del comercio exterior, el sur quedó rezagado, manteniendo las desigualdades económicas.

Falta de encadenamientos productivos: Muchas exportaciones mexicanas dependen de insumos importados, lo que limita el valor agregado nacional y el impacto en el empleo local.

Críticas al modelo exportador

Visualizando todo esto, podemos llegar a la conclusión de que, a pesar del crecimiento existente en las exportaciones, los beneficios no han obtenido una mejora de manera general en cuanto al bienestar. ¿Por qué? Esto se sustenta con los estudios de la CEPAL, con base en la pobreza y la desigualdad, ya que estos enmarcan que esto se sigue viendo en aumento debido a la falta de políticas complementarias que fortalezcan el mercado interno y mejoren las condiciones laborales (Cypher, 2007).

Además, el enfoque en las exportaciones dejó de lado sectores clave como la agricultura de subsistencia y las pequeñas empresas locales, que emplean a gran parte de la población (Wise. 2007).

3.4. Las políticas de reducción de la desigualdad del ingreso en México

Periodo Neoliberal

El periodo neoliberal en México abarca desde los años 80 hasta principios de los 2000, este se caracterizó por la implementación de reformas estructurales que estaban orientadas a estabilizar la economía, promover el crecimiento económico y lograr una reducción en el papel del Estado en la actividad económica. Dichas reformas incluyeron la liberalización comercial, la privatización de empresas estatales y la apertura a la inversión extranjera. Sin embargo, estas políticas que estaban enfocadas específicamente para lograr una reducción en la desigualdad durante este periodo fueron limitadas, y su efectividad para fomentar una distribución de manera más equitativa de los ingresos que fue ampliamente debatida (Rajchenberg, 2017).

Políticas de reducción de desigualdad durante el periodo neoliberal

El enfoque principal del modelo neoliberal no prioriza de manera amplia la reducción de la desigualdad, se implementaron como tal programas sociales y políticas redistributivas con este objetivo. Entre las principales iniciativas que se manejaban se logra destacar los siguientes puntos (Sandoval, 2007)

Reformas fiscales orientadas a la eficiencia tributaria:

En este periodo se buscaba obtener un fortalecimiento en la recaudación fiscal, especialmente a través de la ampliación del IVA y de la eliminación de extensiones, esto con el fin de aumentar los ingresos del Estado para lograr financiar los programas sociales (Sandoval, 2007).

Sin embargo, estas reformas fueron criticadas por su bajo impacto progresivo, ya que el sistema fiscal no logró redistribuir significativamente la riqueza.

Programas de transferencias condicionadas:

Durante la década de los años 90, el gobierno decidió implementar el PROGRESA, el cual era un programa que ofrecía transferencias monetarias condicionadas a familias en situación de pobreza extrema a cambio de compromisos en educación, salud y nutrición (Wodon, 2001)

Impacto en la desigualdad: Progresa logró reducir brechas educativas y de salud entre los sectores más vulnerables, pero su impacto sobre la distribución del ingreso fue limitado debido a su cobertura inicial restringida (Siaens, 2010).

Políticas laborales:

El tema de la limitación salarial fue una de las estrategias clave para lograr un control de la inflación. Esto contribuyó a la estabilidad macroeconómica, del mismo modo también se exacerbó las desigualdades, ya que el poder adquisitivo de los salarios disminuyó durante este periodo (Sandoval, 2007).

Por otro lado, se promovió la creación de empleos en sectores exportadores (como las maquiladoras), lo que generó oportunidades laborales, aunque con salarios generalmente bajos (Sandoval, 2007).

Apertura comercial y atracción de inversión extranjera:

La entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el año 1994 fue un pilar del modelo neoliberal. Este acuerdo logro un impulsó en el crecimiento económico y el empleo en sectores clave, como es la industria automotriz, los beneficios no se distribuyen equitativamente entre las regiones

del país (Rouquié, 2015).

El norte y el centro de México se beneficiaron significativamente del comercio exterior, mientras que el sur permaneció rezagado, perpetuando las desigualdades regionales.

Relación entre crecimiento y desigualdad en el periodo neoliberal

Evolución del crecimiento económico:

Durante este periodo, México experimentó tasas de crecimiento promedio del PIB de aproximadamente 2.4% anual (1983-2000). Sin embargo, este crecimiento fue insuficiente para absorber plenamente a la población económicamente activa ni para reducir las desigualdades estructurales.

La apuesta por un modelo exportador generó crecimiento en sectores específicos, pero no logró intensificar el mercado interno ni promover un crecimiento inclusivo (CONEVAL, 2024).

Impacto en la desigualdad:

El coeficiente de Gini en México se mantuvo en aumento durante el periodo neoliberal, pasando de 0.53 en el año 1984 a 0.51 en el año 2000, estos datos que proporciona la CEPAL nos dicen que, aunque se presentaron diversos avances en algunos indicadores sociales, la desigualdad no se redujo de manera

significativa.

De este mismo modo estudios del Banco Mundial sugieren que el crecimiento económico por sí solo no fue suficiente para mitigar las disparidades de ingreso, y que las políticas implementadas no dieron el enfoque redistributivo integral.

El efecto de los programas sociales:

Programas como PROGRESA lograron captar mejoras en el acceso a servicios básicos, teniendo un impacto sobre el crecimiento económico que fue indirecto. Al lograr mantener una mejora en las capacidades humanas, estos programas contribuyen en la formación de capital humano, pero el efecto sobre la productividad y el empleo fue limitado debido a la falta de encadenamientos productivos (Siaens, 2001).

Críticas al enfoque neoliberal en la reducción de la desigualdad

a) La economía mexicana se volvió altamente dependiente de las exportaciones y de los flujos de inversión extranjera, lo que dejó al país vulnerable a crisis internacionales.

b) De la misma manera, el modelo neoliberal reforzó las desigualdades entre las regiones del país, ya que los beneficios del crecimiento económico se concentraron en áreas urbanas e industriales.

c) Aunque se implementaron programas sociales, estos no se articularon con una estrategia de crecimiento inclusivo que integrara a los sectores más vulnerables en las dinámicas económicas (Rajchenberg, 2007)

Políticas actuales 2024:

Para profundizar en este tema, es importante entender que la desigualdad se refiere a la ausencia de condiciones similares en el acceso y ejercicio de los derechos de las personas y grupos en diferentes ámbitos (CEPAL, 2024).

A lo largo de los años, se han implementado diversas políticas orientadas a la demanda y al interés público, muchas de las cuales han evolucionado con el tiempo. A continuación, se mencionan algunas de estas políticas, basándonos en información proporcionada por el Gobierno de México.

Kristalina Gueorguieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), señala en su artículo titulado Reducir la desigualdad para generar oportunidades que, en los últimos diez años, la desigualdad se ha consolidado como uno de los desafíos más complejos de la economía global. En dicho artículo, la autora describe las medidas que considera esenciales para enfrentar este problema y fomentar oportunidades económicas más equitativas.

Políticas para abordar la desigualdad:

Para combatir la desigualdad, usualmente hacemos uso de las políticas fiscales, las cuales han tenido un éxito peculiar al permitir que esto siga sin sacrificar el crecimiento económico que puede existir en los diversos países.

Un ejemplo del uso de este tipo de políticas fiscales es el uso que actualmente han hecho de estas las empresas digitales, ya que, es una manera de obtener un recaudo de impuestos que sirven para formular estrategias que manejen el ingreso de manera interna. Y lo que es más importante, estas estrategias

permiten generar los recursos necesarios para realizar inversiones que multipliquen las oportunidades para las comunidades y las personas que han estado quedando rezagadas.

¿Por qué es bueno este tipo de plataformas? Bien, se maneja de esta manera, ya que, con las diversas estrategias que se implementan para esto mismo, se ha logrado esclarecer que una estrategia integral, funcional, puede recaudar más fondo por estos medios:

a) Tributación progresiva: Georgieva indica que investigaciones muestran que en el segmento superior de la distribución del ingreso es posible elevar las tasas marginales de impuesto sin sacrificar el crecimiento económico.

b) Uso de la tecnología: Uso de herramientas digitales en la recaudación de impuestos.

c) Reducción de la corrupción: Con ello se puede mejorar la recaudación y reforzar la confianza en el gobierno.

d) Presupuestación con perspectiva de género: Georgieva considera que “los gobiernos pueden recurrir a la presupuestación con perspectiva de género para estructurar el gasto y la tributación de manera que den un mayor impulso a la igualdad de género; a su vez, el aumento de la participación femenina en la fuerza laboral afianzaría el crecimiento y la estabilidad”.

e) Adecuadas políticas sociales: Esto con el fin de que mitiguen la desigualdad del ingreso y sus efectos en la desigualdad de oportunidades, como:

- Apoyo a la educación.

- Mejorar el sistema de salud

- Programas de pensiones

- Infraestructura prioritaria

Otro tipo de formas que pueden realizarse para combatir la pobreza y hacer un tipo de solución es:

● Reformas a la estructura económica: Podrían reducir los costos de ajuste, minimizar las disparidades regionales y apoyar y preparar a los trabajadores.

- Políticas activas del mercado laboral como ayuda para la búsqueda de empleo, programas de capacitación y, en ciertos casos, seguros salariales.

- Medidas para facilitar la movilidad de los trabajadores: Políticas de vivienda, crédito e infraestructura.

- Inversiones focalizadas geográficamente.

3.5. Las políticas de reducción de la desigualdad del ingreso y la pobreza en México en el periodo de AMLO

La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se caracterizó por un enfoque directo en el combate a la pobreza y la desigualdad, priorizando programas sociales universales y transferencias directas. Sin embargo, para evaluar su impacto desde una perspectiva económica, es fundamental analizar cómo estas políticas se vinculan con el crecimiento económico y cómo interactúan dentro de la lógica del modelo de desarrollo de la 4T (Secretaría de salud, 2019).

La Cuarta Transformación se plantea como una ruptura con el modelo neoliberal, priorizando la redistribución del ingreso y la justicia social como motores de desarrollo. Aunque estas medidas buscan beneficiar a los sectores más vulnerables, su relación con el crecimiento económico ha sido objeto de

debate tanto por sus detractores como por sus defensores (CNN, 2024).

Redistribución como motor económico:

El gobierno de AMLO argumenta que las transferencias directas incrementan el consumo interno, lo que puede generar un efecto multiplicador en sectores clave de la economía (Bourguignon, 2003).

Los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida buscan generar empleo y aumentar la productividad en áreas rurales y sectores marginados (Gobierno de México, 2024).

Fortalecimiento del mercado interno:

En este punto se nos dice que dependemos exclusivamente de la inversión extranjera y de las exportaciones, por lo cual se apuesta en este lapso por un crecimiento impulsado por el consumo interno. Este enfoque contrasta con las estrategias exportadoras tradicionales de México (Gobierno de México, 2024).

Infraestructura y empleo regional:

Proyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico tienen un objetivo, el cual es equilibrar el desarrollo regional, fomentando la integración económica del sur con el resto del país (Gobierno de México, 2024).

Relación entre políticas sociales y crecimiento económico

El impacto que se tuvo en el consumo fue directo. Ya que, las transferencias monetarias de los programas sociales han tenido un impacto positivo en el consumo de las familias más vulnerables. Según datos del INEGI, el consumo privado representó el 70% del PIB en 2022, con un aumento notable en sectores rurales beneficiados por las transferencias.

Reducción de la desigualdad como factor de crecimiento:

La relación entre desigualdad y crecimiento ha sido ampliamente estudiada en la literatura económica. Bourguignon (2003) argumenta que una menor desigualdad mejora la cohesión social y fomenta un entorno más estable para la inversión y el crecimiento.

En el caso de México, el coeficiente de Gini pasó de 0.46 en 2018 a 0.42 en 2022, indicando avances en la reducción de la desigualdad, aunque aún persisten desafíos estructurales (INEGI, 2024).

Limitaciones y desafíos:

El crecimiento económico durante el periodo de AMLO ha sido modesto, con tasas promedio del 2% anual, en parte debido a la pandemia de COVID-19. Esto plantea dudas sobre la sostenibilidad fiscal de los programas sociales en el largo plazo.

La baja inversión pública y privada en sectores productivos ha limitado la generación de empleos formales, un factor crucial para consolidar el crecimiento inclusivo.

Principios rectores de las políticas sociales de AMLO:

Universalidad de los programas sociales: AMLO introdujo programas sociales orientados a garantizar beneficios universales, como pensiones para adultos mayores y becas para estudiantes de bajos recursos, evitando intermediarios para reducir corrupción (Programas del bienestar, 2023).

- Atención prioritaria a los sectores más vulnerables: Las políticas se centraron en regiones y grupos históricamente desfavorecidos, especialmente comunidades indígenas, rurales y del sur del país.

- Redistribución del ingreso mediante transferencias directas: Se adoptó un enfoque que privilegia las transferencias monetarias directas como herramienta clave para combatir la pobreza y fomentar el

consumo interno.

Principales programas implementados

Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores:

Objetivo: Mejorar el poder adquisitivo de las personas mayores y reducir la pobreza extrema en este grupo (Gobierno de México, 2024).

Se amplió el monto y la cobertura de las pensiones para personas mayores de 65 años, convirtiéndolas en un derecho universal.

Jóvenes Construyendo el Futuro:

Objetivo: Reducir el desempleo juvenil y mejorar la empleabilidad de los beneficiarios (Gobierno de México, 2024)

Un programa dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan (los llamados “ninis”), que ofrece capacitación laboral y un apoyo mensual.

Sembrando Vida:

Objetivo: Generar empleos en comunidades rurales y combatir la pobreza en estas regiones (Gobierno de México, 2024).

Dirigido a pequeños agricultores, este programa promueve la reforestación y el desarrollo rural sostenible mediante incentivos económicos.

Becas Benito Juárez:

Apoyo económico a estudiantes de familias de bajos recursos para poder seguir en permanencia escolar y combatir el abandono escolar (Gobierno de México, 2024).

Resultados preliminares

Aunque todavía es temprano para evaluar completamente los resultados de estas políticas, los datos iniciales reflejan avances en términos de redistribución y reducción de la pobreza (CONEVAL, 2024)

Según el CONEVAL, la pobreza extrema disminuyó de 8.7% en 2018 a 7.1% en 2022.

Sin embargo, la pobreza general aumentó ligeramente debido a los impactos de la pandemia de COVID-19, que afectaron gravemente a los sectores más vulnerables

Desafíos y críticas

Falta de crecimiento económico:

Las políticas sociales han reducido la pobreza extrema, pero aun con esto, la economía mexicana ha tenido un crecimiento económico limitado, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de los programas sociales (Banco Mundial, 2024).

Distribución regional desigual:

Aunque se priorizan las regiones más pobres, los estados del sur aún enfrentan desafíos estructurales, como acceso limitado a servicios básicos e infraestructura deficiente (Banco Mundial, 2024).

Sostenibilidad fiscal:

Algunos expertos, como el Banco Mundial y la OCDE, han advertido sobre la presión fiscal que los programas sociales pueden ejercer a largo plazo si no se acompañan de un crecimiento robusto.

IV. EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE LOS EFECTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO

La relación entre el crecimiento económico, la desigualdad en la distribución del ingreso y la pobreza ha sido un tema central en los estudios de desarrollo económico, especialmente en países como México, caracterizados por profundas disparidades económicas y sociales. Este trabajo tiene como objetivo

analizar cómo estas variables interactúan, considerando evidencia empírica y aportes teóricos que enriquecen la comprensión de estas dinámicas, con especial énfasis en el contexto de América Latina

El análisis se estructura en distintos apartados que abordan los aspectos esenciales de esta relación. En primer lugar, se presenta un marco teórico que explora las principales contribuciones de la literatura, destacando la hipótesis de Bourguignon (2003), que sugiere que a mayor desigualdad, menor es la

eficacia del crecimiento económico para reducir la pobreza. Este marco establece los fundamentos conceptuales necesarios para interpretar los resultados de la investigación

Posteriormente, se desarrolla una revisión de estudios relevantes realizados en América Latina, que muestran cómo la desigualdad actúa como un obstáculo para el desarrollo económico inclusivo. Ejemplos destacados incluyen investigaciones en Ecuador, Argentina y Brasil, las cuales evidencian que altos niveles de desigualdad, medidos comúnmente a través del coeficiente de Gini, limitan los beneficios del crecimiento económico al dificultar la reducción de la pobreza. Estas contribuciones también resaltan la importancia de considerar las características específicas de cada región al formular políticas públicas.

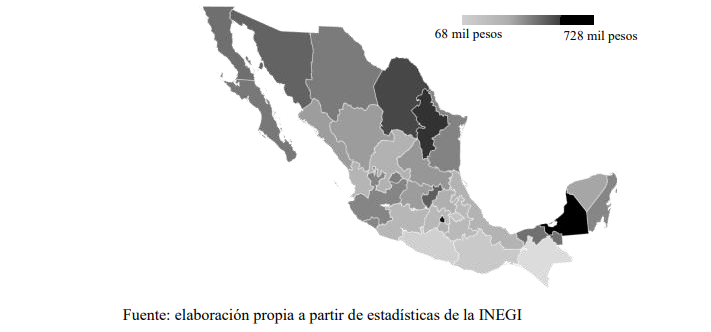

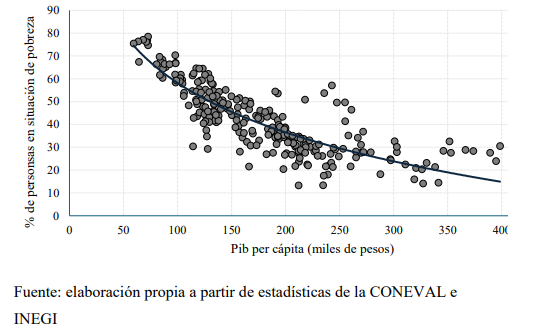

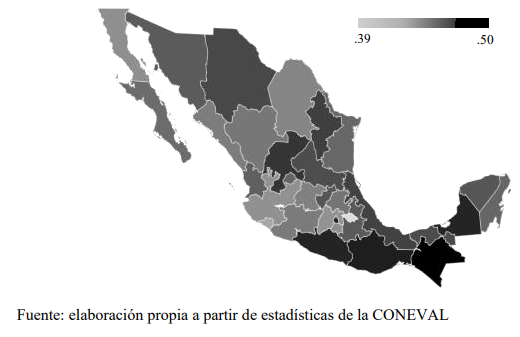

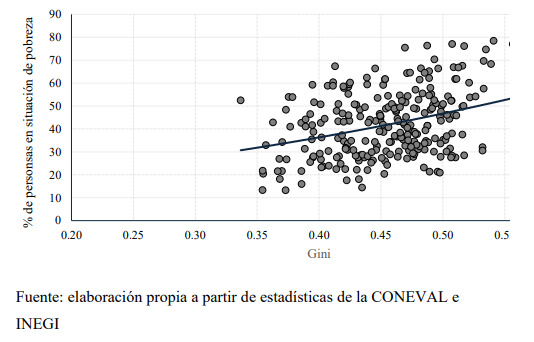

En términos metodológicos, este trabajo emplea un enfoque econométrico que incluye un modelo de datos panel, permitiendo evaluar las interacciones entre el crecimiento económico, la desigualdad y la pobreza. Las variables clave en estos modelos incluyen el PIB per cápita como medida del crecimiento, el coeficiente de Gini como indicador de desigualdad y la proporción de personas en situación de pobreza como proxy de bienestar social.

Finalmente, se presentan los resultados y conclusiones que sintetizan las principales contribuciones de este análisis. Los hallazgos refuerzan la idea de que el crecimiento económico, aunque necesario, no es suficiente para reducir la pobreza en contextos de alta desigualdad. En consecuencia, se destacan las implicaciones para el diseño de políticas públicas, enfatizando la necesidad de promover estrategias que combinen el crecimiento económico con una distribución más equitativa del ingreso. Estas políticas deben considerar las disparidades regionales y estructurales, con el objetivo de maximizar el impacto positivo del desarrollo económico en los sectores más vulnerables.

4.1 Metodologías y hallazgos en estudios para países de América Latina

En el artículo crecimiento económico, concentración del ingreso y la pobreza: Evidencia en Ecuador de la Hipótesis de Bourguinon de Ramiro Efraím Villaruel Meythaler y David Hernán Echeverría Villagfuerte en donde el crecimiento de Ecuador parte considerando el ingreso per cápita el cual, según el INEC es “una medida de bienestar económico que capta el ingreso corriente total que dispone el hogar y es repartido para cada de uno de los miembros de éste” (p.02) tomando en consideración que a nivel nacional, el ingreso per cápita a crecido en un 61,69% en diez años, esto se debió a la reestructuración tanto política como económicamente que atravesó Ecuador en el 2007 y el boom de la explosión de los precios de materias primas

Los autores dejan en claro que la desigualdad en Ecuador ha sido difícil de disminuir, y está representada por el coeficiente de Gini2, a nivel nacional dicho coeficiente ha tenido una disminución considerable de un 16.62% en un periodo de diez años, el cual abarca de 2007 a 2017. En cuanto a la medición de la pobreza, esta está medida a través de la línea de la pobreza por ingreso, a nivel nacional, la pobreza se vio disminuida en un 41,59% en el periodo establecido por los autores y, cabe mencionar que los picos más altos fueron en los años 2009 y 2015, el primero tuvo un crecimiento de 0.03% y en el año 2015 el aumento del crecimiento fue de 0.04% se deja en claro que la desigualdad también aumentó, pero a pesar de esto el ingreso per cápita también subió, los autores dejan en claro que esta evidencia deja en claro que el crecimiento no siempre tiende a resultar en la disminución de la pobreza.

Respecto a la metodología empleada en el artículo se hace uso de un modelo de datos panel, así como una base obtenida por la ENEMDU la cual fue publicada por la INEC, Esta muestra abarca el periodo mencionado (2007- 2017) teniendo en cuenta las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas con Pichincha y la provincia de Santa Elena con Guayas, Para la estimación, la variable dependiente corresponde a la incidencia de la pobreza por ingreso, la cual es calculada a partir de la proporción de los pobres de la población total. El modelo tiene dos variables explicativas son el ingreso per cápita de los

hogares y el coeficiente de Gini, la primera representa al crecimiento económico, y la variable de la desigualdad está medida por el coeficiente de Gini del ingreso per cápita, el cual esta comprendido entre 0 y 1 (el 1 vendría a ser el indicador de las provincias con más desigualdad y cero aquellas que son más equitativas)

Haciendo uso del método clásico de análisis de regresión logarítmica a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) el modelo econométrico que usan los autores es:

![]()

En donde:

lnY = Logaritmo natural de la incidencia de la pobreza

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()