Sueños en la transición energética y crítica a la reforma energética

Este artículo retoma la definición de crítica como actualización de las posibilidades históricas. En el ámbito de la temática sobre la energía está representada en la propuesta de autogestión energética impulsada por actores localizados en los márgenes de la sociedad.

Dreams in the energy transition and criticism of the energy reform

Autor:Agustín R. Vázquez García

Resumen

Este artículo retoma la definición de crítica como actualización de las posibilidades hisóricas. En el ámbito de la temática sobre la energía está representada en la propuesta de autogestión energética impulsada por actores localizados en los márgenes de la sociedad. La ralentización de la transición energética que se observa a escala mundial expone a dicha iniciativa como la auténtica realización de la transición energética y funge como criterio crítico de la propuesta de reforma energética del actual gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Palabras clave: reforma energética, transición energética, historicidad, bien social, autogestión.

Abstract

This article takes up the definition of criticism as an update of historical possibilities. In the field of energy issues, it is embodied in the energy self-management proposal promoted by actors located on the margins of society. The slowdown in the energy transition that is obser- ved worldwide exposes this initiative as the way to achieve the energy transition and serves as a critical criterion of the energy reform proposal of the current Mexican government headed by Andrés Manuel López Obrador.

Key words: energy reform, energy transition, historicity, social good, self-management.

A MODO DE INTRODUCCIÓN

En una revisión bibliográfica publicada en un documento de trabajo del instituto FAFO de Noruega se plantea un veredicto alarmante: la presencia de la esclavitud en la época contemporánea (Flatø, Bjørkhaug, Brunovskis y Christophersen, 2021). Ese diagnóstico, producto de la revisión de los resultados de algunos estudios para países de los cinco continentes, revela el acceso desigual a la protección de la salud ante la actual pandemia del covid-19, el tráfico de órganos y la trata de blancas, así como el crecimiento del trabajo infantil; incluso de aquellos niños y jóvenes con capacidades diferentes; en la novela Momo de Michael Ende, eso representa el futuro robado.

En el caso de los trabajadores mexicanos, el presente sin porvenir se muestra en su condición de estar próximos a la reproducción biológica. La mayoría de la fuerza laboral apenas percibe un par de salarios mínimos, y seis de cada diez mexicanos que conforman la población económicamente activa (PEA), obtiene ingresos en el circuito del sector informal sin reconocimiento para la protección social, no obstante, la economía está conectada al mercado mundial con varios sectores de alta tecnología (Bizberg, 2019).

Estos hechos que corresponden a la modernización capitalista son de terror porque el ser humano es concebido como medio de producción, semejante a una máquina o a un buey, aspecto que Popitz (2019) apunta a la condición de esclavo que posee lenguaje, pero no voz, y para Teruel (2021) representa la vida domesticada.

Tal condición se agrava con las coyunturas críticas debido al ejercicio de poder, como lo expone Camus y Jaksic (2020) desde la historia ambiental, y por el enorme cinismo del poder que evita las transformaciones sustanciales de las condiciones que producen las crisis. Lo cual da lugar a lo que Ellacuría denominó: ideologización, cuya principal consecuencia en el campo social es el cierre de las posibilidades históricamente actualizadas y, con ello, la persistencia del “mal histórico” (Romero, 2010:225; y 2020). Por eso la derrota de la hipótesis comunista expuesta por Badiou (2014): los seres humanos han sido reducidos a su condición animal. Lo que a su vez muestra la crisis de lo político al anularse el proceso instituyente de un nuevo campo social, ya sea porque no hay un gran relato emancipador como el que se tuvo a principios del siglo XX con el marxismo-leninismo; o porque a pesar de la activación de movimientos sociales con cierta potencia (15M, por mencionar uno) no se consolidó el cambio estructural debido al desacoplamiento del movimiento con respecto a la economía política (Romanos,Sola, y Rendueles, 2022).

Si inicio la presentación con esas valoraciones de nuestro tiempo –que no promocionan la postura nihilista– es como recordatorio de la presente realidad, misma que entonces motiva para buscar fragmentos que dislocan al capitalismo, procesos quedesde el marco de Berardi (2019) implican que la potencia no ha sido cercenada por el poder, aunque resultan imperceptibles en la escala del análisis global y tendencial, y –sobre todo– ante la predominancia de la crisis de la crítica alimentada por aquella ideologización producida por el (neo)liberalismo.

Ir entonces al margen de la realidad representa un encuentro de discursos y acciones que posicionan una experiencia de vida en resistencia, a su vez que se encuentran mani- festaciones de la actualización de las posibilidades históricas que para Ellacuría (Romero, 2010:218) representan la crítica a la sociedad; crítica no a partir de la existencia de una sociedad ideal, ni tampoco sobre un pasado de oro, sino generado a partir del contraste con las propias alternativas históricas que se encuentran en el presente.

Este artículo retoma esa noción de crítica para reflexionar sobre el tema de la transi- ción energética, considerada la solución al principal problema transversal de la época contemporánea: cambio climático global, inspirado en los discursos y prácticas loca- lizados en el margen de esa temática para el caso de México.

En la lectura global sobre dicha temática, Mann y Wainwright (2018) encuentran cuatro trayectorias. Una consiste en la hegemonía de la lógica corporativa empresarial que llaman Behemoth climático; otra donde el Estado capitalista configura un “New Deal Green” al que denominan Leviatán climático; uno más cuya hegemonía lo define el estilo de gobierno socialista maoísta; por eso la denominación Mao climático; y la solución que no resulta en hegemonía porque se piensa en procesos de autogestión, nominada como X.

Este artículo se posiciona desde la X para combatir la ideologización que se encuentra en la postura liberal de la propuesta de reforma energética del actual gobierno, que grosso modo busca ampliar la participación en el mercado del sector público respecto al sector privado, y por el path dependency de aquel sector vinculado con la matriz energética de los fósiles, la senda elegida por el gobierno actual promociona la generación de energía contaminante.

Los casos localizados en México en el margen, en la llamada X, corresponden a Red Nacional de Resistencia Civil (RNRC), y aquellos presentados en el documental La energía de los pueblos, elaborado por el colectivo La Sandía Digital en colaboración de la Fundación Rosa Luxemburgo Stitfung-México.

Las voces ahí presentes expresan la capacidad de aspiración de los precarios que encuentra Appadurai (2015) en otras latitudes, y la renuncia a permanecer en la condición animal que el funcionamiento de la máquina capitalista condena a la mayoría de la humanidad; máquina cuya construcción empírica encuentra su norma en los distintos manifiestos de la modernización:1 Revolución Verde, Consenso de Washington u Objetivos del Milenio, en los cuales subyace una filosofía de la historia que para Koselleck (2021) implica un ejercicio de poder político indirecto.

Ese poder impone la unicidad de la ruta de desarrollo, adquiriendo dimensión universal, apreciable en el modelo canónico de crecimiento económico que prescribe una única norma para superar la trampa de pobreza y el uso de la ayuda externa entre los países (Snowdon, 2009), y poder que en siglo y medio ha generado condiciones de empobrecimiento para las mayorías, y desde la década de 1970 ha colocado a la humanidad en el escenario del colapso debido a la destrucción de ecosistemas resultado de la globalización capitalista (Altvater y Mahnkopf, 2002).

La respuesta hegemónica ante ello ha sido y es la repetición de más mercados, guerras e invasiones militares, continuidad de las políticas de austeridad, y la promoción del culto a la personalidad, generando una sociedad estacionaria donde se proyecta un mismo futuro (Sáez, 2009), y para Carrasco-Conde (2012) el presente resulta extendido, retomando la expresión de Hans Gumbrecht, al exponer que la crisis del 2008 no fue procesada como un acontecimiento-evento. Lo cual cierra las posibilidades en el presente, y muestra que lo político como acto de creación de nuevas condiciones de reproducción del campo social se encuentra suspendido por la hegemonía del contenido económico neoliberal (Braeckman, 2015).

Si bien el paisaje –sonidos y respiración– de lo apocalíptico resulta visible, existen iniciativas que expresan lo que Valencia y Contreras (2020) denominan sueños humildes, que en el presente hacen vivir un futuro distinto; más aún, si la acción colectiva posibi- lita el sueño de otra izquierda que Anguiano (2019) identifica en aquellos discursos y acciones cotidianas de la resistencia pensadas como estrategia anticapitalista.

La búsqueda de superación de la crisis de la crítica, respecto a la reforma energética propuesta por el actual titular del poder Ejecutivo (2018-2024) que fue rechazada por el poder Legislativo, y de la transición energética vista de manera global, se expone en tres secciones. La primera presenta una breve trayectoria del sector eléctrico en México, así como los principales argumentos de la reversión de la transición energética. La segunda presenta la voz de aquellos colectivos que plantean una posición fuera del péndulo liberal: propiedad estatal-propiedad privada. Es decir, se presenta la voz que fomenta la autogestión energética, con algunas de sus implicaciones mostradas en el tradicional marco analítico del consumidor en economía que desborda así al marco liberal. La tercera sección presenta las principales reflexiones.

A modo de hipótesis, la propuesta de autogestión energética conlleva a una economía general tal y como la explicó George Bataille (1987). Lo que significa impugnar al valor utilitario como regulador de la sociedad que resulta del gasto colectivo del excedente (Dişci, 2020; Guillaume, 1988).

Se proyecta así un sentido polemológico a las acciones realizadas desde el margen de la sociedad, ya que muestran la presencia de búsqueda de superación de aquella crisis de lo político identificada por De Certeau en la década de 1970 (Mendiola, 2009), por la senda de la confianza producida con el encuentro de quienes resisten y se organizan, actualizando con ello las posibilidades históricas para la emancipación, donde la autogestión energética de los plebeyos resulta en un acto de insubordinación de lo político respecto a lo económico que en la lectura de Ellacuría realizada por Brito (2023) construye una senda para repensar los bienes comunes.

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN CRISIS

En la época del denominado Estado de bienestar, una fracción del excedente pro- veniente del usufructo de los recursos naturales solía destinarse a la provisión de bienes sociales. El mercado no es la entidad exclusiva de asignación y distribución de los recursos. La escuela de la regulación francesa explica que en ese periodo la relación salarial adquiere la dimensión de deuda social, y es el pilar de la regulación y reproducción de la sociedad (Théret, 2006).2

En el caso de México, la aproximación a ese hecho social resulta de la naciona- lización de los recursos naturales. El régimen cardenista, además de ejecutar el reparto de la tierra, nacionaliza los recursos del suelo y subsuelo que durante la dictadura de Porfirio Díaz se encontraban en poder de empresas privadas y extranjeras, y López Mateos nacionaliza el conjunto de la industria eléctrica (Guajardo et al., 2010). Esa nacionalización, bisagra en la producción de derechos sociales, adquirió en su dimensión política una relación “clientelar” de la sociedad civil al Estado, mutilando el ejercicio de la ciudadanía ideal caracterizada por un individuo libre y autónomo que elige sin constricción alguna (Anguiano, 1988). Y que la lectura de Paz (1983) ilustra en la forma de un ogro filantrópico, cuyo reflejo es plausible encontrar en la configuración de un régimen de protección social dual y excluyente que persiste hasta nuestros días (Valencia, 2020). Esa configuración regulativa del reconocimiento de la deuda social ha sido desmantelada desde finales de la década de 1970. La propiedad público-estatal sobre la tierra y los recursos naturales pasa a convertirse en propiedad privada, y la apertura comercial y financiera sostenida con la represión salarial, para el caso mexicano configura una variedad de capitalismo de subcontratación internacional que ha incrementado la pobreza de la población (Bizberg, 2019).

La reforma de 1992 al artículo 27 constitucional promulgada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, permitió la enajenación de tierras ejidales, y a los gobiernos sucesivos realizar reformas al sector energético donde la propiedad estatal se ha reducido. El sector eléctrico no es ajeno a tal corrimiento. En la década del 2000 ocurren reformas fractales al planteamiento neoliberal. La participación del sector privado es legalizada en ese sector considerado estratégico, incluyendo las fuentes de energías renovables (Grunstein, 2016) que ante el cambio climático global han adquirido enorme relevancia.3

En la lectura holista con carácter tendencial, las energías renovables son nicho de la formación de una nueva onda larga del capitalismo, junto con el sector de la salud y el desarrollo de la nanotecnología (Naumer, Nacken, y Scheurer, 2010), siendo dicha rama indicador de la pulsación de la historia, donde el efecto demostración de la innovación marca la formación de la onda larga, pero también la ausencia de relaciones capitalistas, expone el curso de la historia por fuera de la historiografía del capitalismo (Louça, 2007).

La renovación del capitalismo pende de su capacidad para construir industrias que reconstruyan la destrucción de los ecosistemas, los daños provocados a la salud por estrés laboral, exposición a químicos y contaminación atmosférica de las grandes urbes, y en fecha más reciente con la reaparición de las enfermedades transmisibles. La “destrucción creativa” de Schumpeter aplicada a resolver las consecuencias negativas del funcionamiento capitalista, que al tiempo funge como revitalización de la tasa de ganancia.

Este hecho ocurre en paralelo con mutaciones conceptuales al interior de la disciplina de la organización industrial, ya que en el caso del sector eléctrico se cuestiona la definición de monopolio “natural” para todas las fases que integran esa industria, confinado a la fase de la transmisión, lo que autoriza la participación del sector privado en las demás fases (Díaz y Romero, 2007). Esta idea está plasmada en la reforma energética de la década del 2000 en México promovida por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, conducentes a la participación del sector privado en la fase de generación y de venta de energías, donde resulta notable el crecimiento del sector privado en la región con mayor potencial del país en la generación de energía eólica (Grunstein, 2016).

Villavicencio y Millan (2020) exponen que en 2017, en México la participación de las renovables en la matriz energética nacional representa 16%, mientras las fósiles 79%, y las limpias no renovables 5%. Al compararse con el 2014, hay una contracción de las energías renovables que en ese año representa 18% de la energía total generada. Tal reducción se da con un tercio de los hogares del país (rurales y urbanos) en condición de pobreza energética, y con un potencial de energía solar superior al de Alemania, país distinguido por el avance significativo en la generación y uso de la energía renovable, también registra un retroceso en la transición energética. Acemoglu et al. (2017) explican dicha reversión por el fenómeno: orden de mérito, definido por la ganancia. Las energías renovables más baratas por el costo marginal, son así colocadas en la parte final de la cola de la red, privilegiándose la electricidad generada por energías fósiles, sobre todo cuando hay un auge en el precio que ocurre durante la fase expansiva del ciclo.

El reciente caso de Lutzerath, lugar donde se apertura una mina de carbón para la generación de electricidad (Desinformémonos, 2023), es una muestra de aquel fenómeno que ha llevado en ese país a la autorización de la explotación por parte del consorcio RWE; decisión en parte motivada por la guerra Rusia-Ucrania, pero en la lectura de largo plazo se debe a la ralentización de la inversión en energías renovables.

Poupin (2023) señala que la transición energética comandada por los capitalistas se torna imposible porque de 2016 a 2021:

[…] los 60 bancos más grandes del mundo concedieron 723 000 y 830 000 millones de dólares cada año a los criminales climáticos, para alcanzar el importe acumulado de 4.6 billones de dólares. En 2021, la financiación que destinaron al sector particularmente destructor de las arenas bituminosas creció 51%. Entre las compañías beneficiarias figuran Total Energies, Exxon Mobil, BP, Petrobras o Saudi Aramco, y entre los bancos inversores, J.P. Morgan ocupa el primer puesto y BNP Paribas el décimo, pero este es el primero entre los inversores de plataformas marítimas de extracción de petróleo y gas.

En la misma dirección se encuentran las decisiones de los Estados nacionales:

“Los combustibles fósiles reciben 11 millones de dólares en subvenciones por minuto”, anuncia el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según este organismo, “a escala mundial, en 2020 las subvenciones a los combustibles fósiles ascendieron a 5.9 billones de dólares, que representan 6.8% del PIB, y deberían alcanzar 7.4% del PIB en 2025”. Es decir, todos los años se destina más dinero al sector fósil que el total de medios invertidos en la sanidad en el mundo entero (Poupin, 2023).

A lo anterior se debe reconocer lo que Turiel (2021) y Klare (2021) plantean: la imposibilidad de mantener la misma escala de reproducción (producción y consumo) de bienes y servicios debido a la escasez absoluta de los insumos necesarios para realizar la infraestructura de la transición energética.

Por eso las trayectorias del Behemoth Climático y del Leviatán Climático planteadas por Mann y Wainwright (2018) resultan ralentizadas, sea por la escasez absoluta de insumos, y por la metanecesidad del orden capitalista: la ganancia, adoptado por los Estados nacionales con dotaciones de fósiles que ante los incrementos de los precios de los commodities despliegan una agresiva política de promoción a la inversión capitalista, y con ello la destrucción de ecosistemas.

Los gobiernos latinoamericanos catalogados como progresistas, guiados por el “buen vivir”, resultan ejemplares, atentando con el bienestar social, sobre todo, de los pueblos originarios (Gudynas, 2020), al tiempo que dicha vinculación con el ciclo de los commodities permite a esos gobiernos eludir el conflicto con el capital arraigado en el carácter de la política fiscal profunda y progresiva.

Este patrón se repite con el actual gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, caracterizado por su irrestricto apego a la macroeconomía (neo)liberal, y en la búsqueda de reformar al sector energético para elevar a 54% la participación del sector público en la provisión de electricidad, actualmente situado en 33 por ciento.

Esa reforma, independientemente de que sea rechazada o aprobada por el poder Legislativo, o sea realizada por algún otro canal institucional estatal (poder Judicial o Ejecutivo), implica la extracción de más recursos fósiles. Lo cual transita en dirección contraria a la consolidación de la transición energética. De ahí que Beck e Iber (2022:64) explican que para Climate Action Trucker las acciones del actual gobierno de México son insuficientes, además de no asignar rol a las energías renovables; energías que son monopolizadas por el sector privado trasnacional (Grunstein, 2016), y en perspectiva de política comparada, la participación de esa clase de energía en la matriz energética nacional –excluyendo la energía hidráulica– está por debajo de países como Brasil, China y Costa Rica (Bizberg, 2020), además de negar la posibilidad de autogestión a los pueblos originarios, y generar el despojo en la región sur-sureste del país para ejecutar megaproyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya (Vázquez, 2021b; 2021c).

SUEÑOS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Existen experiencias que fragmentan la totalidad capitalista. Son acciones calificadas como sueños humildes por Valencia y Contreras (2020), sueños en la montaña por Cofiño (2014). Y se localizan en los márgenes de la sociedad, desafiando la construcción de futuro marcada por la ganancia o utilidad. En la temática discutida, los sueños corresponden a la búsqueda de autogestión energética, postura que antagoniza con la ideologización producida por el poder del Estado-capital, que en México resulta en el discurso de la transformación mediante una élite renovada, con ética y moral, en conti- nuidad con la política territorial de extracción y explotación.

En cambio, las acciones desde la resistencia resultan de nadie. Con una estructu- ración que no atraviesa por la forma política de la democracia de masas: partidos políticos; cuya crisis también ha signado la desaparición de la izquierda partidista en México (Anguiano, 2019). Por ende, la existencia de la resistencia proyecta un futuro alternativo que resulta en un hecho cultural que Appadurai (2015) identifica con la capacidad de aspiración de los precarios, aparecida en la voz colectiva que genera una alternativa emancipatoria al trascender la visión utilitaria, cuya presencia Guillaume (1988) identifica como un acto antieconómico, y que en términos de la teoría social de Bataille (1987) estimula el gasto del excedente; acto considerado, desde el pensamiento capitalista, la parte maldita puesto que suprime la lógica de la acumulación del excedente y su concentración.

El gobierno mexicano actual, autodenominado la 4T, con su propuesta de reformar la reforma energética de Peña Nieto y Calderón no afecta la propiedad privada sobre las fuentes de las energías renovables. Pretende modificar la cuota de mercado, y con ello la prospectiva de crecimiento de las energías renovables. Este hecho, a la luz del análisis de Matamoros (2002) sobre los discursos de los movimientos sociales que nos muestran la irracionalidad del poder, está manifiesto en lo que Zárate (2021:208) señala sobre la experiencia que se vive en la región con el mayor potencial eólico del país:

[…] la paradoja de un entorno de 2 000 aerogeneradores que más que producir beneficios crean agravios devenidos de la apropiación y el despojo del territorio. Por eso la existencia de la Red Nacional de Resistencia Civil y la campaña La Luz es mi derecho. En ella confluyen diversos pueblos, manifestando inconformidad sobre las altas tarifas por consumo de energía eléctrica, cuando sus condiciones de vida limitan tal consumo en el espacio doméstico.

La RNRC en la que participan, entre muchos otros, la resistencia del Istmo, oaxaqueño y veracruzano, nace desde hace al menos 20 años.4 A lo largo de su proceso han realizado marchas, plantones, bloqueos de carreteras y tomas de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en distintos puntos del país. En su más reciente pronunciamiento refieren la injusticia social que produce el servicio de provisión de electricidad del organismo estatal:

[…] se refleja en los recibos de más de 5 mil o hasta de 10 mil pesos bimestrales en uso doméstico, y de 100 mil o hasta un millón de pesos para pequeños negocios locales. Esto escudándose en la tarifa “Doméstica de Alto Consumo (DAC)” y los medidores digitales impuestos por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Ya que la lectura de medición de consumo se dispara al instalar estos nuevos instrumentos de medición, marca de más y se rebasa el tope tarifario de 250 kwh mensuales para entrar a dicha tarifa DAC, con la que el costo por cada kilowatt/hora rebasa los 4 pesos (Red Nacional de Resistencia Civil, 2021).

La voz de esa red señala que la tecnología introducida atenta contra el bienestar social al sobreestimar el consumo de los hogares y de los pequeños negocios. La cobertura de las necesidades básicas de los hogares con menores ingresos que destinan una mayor proporción de su ingreso a la cobertura de esos satisfactores se ve afectada, más aún por la inflación que entre sus principales ponderadores tiene a los bienes que conforman la canasta básica.

Por ello, la RNRC (2021) plantea:

[…] más que nunca es necesaria una tarifa social que tome en cuenta no sólo las condiciones climáticas, sino el ingreso de las familias mexicanas y las condiciones sociales tales como pertenecer a algún sector vulnerable, la necesidad de impulsar pequeños negocios, el bombeo de agua para la comunidad, etcétera (27 de septiembre de 2021).

En ese escenario proponen el reconocimiento del derecho humano a la electricidad porque es una condicionante para la realización de la producción, y de otros satisfactores como la alimentación, educación, salud y seguridad. En esa postura se encuentra una primera crítica correspondiente a la provisión del servicio de electricidad realizado por el organismo público descentralizado del Estado, enmarcado en la vieja matriz energética coligada a la nacionalización, donde la experiencia que revelan es la injusticia social por una tarifa inapropiada que afecta el bienestar integral de las familias de los estratos con más bajos ingresos. La nacionalización no ha sido fuente de justicia social. No ha contribuido a la promoción de la igualdad social.

Lo que también destaca en el discurso de la RNRC (2021), y que desborda el tendido liberal caracterizado por llevar la discusión de manera dicotómica: entre la postura liberal nacionalista y liberal libertaria (neoliberal), es la exigencia de una ley que genere: “[…] el cuidado y preservación del medio ambiente, reconociendo y respetando el derecho a la autogeneración eléctrica a pequeña escala en las poblaciones que así lo determinen” (27 de septiembre 2021).

Esa postura y planteamiento promociona entonces la desconcentración de la generación de electricidad limpia que el marco jurídico vigente, como ha sido dicho, institucionaliza la propiedad privada trasnacional, además, desmercantiliza el uso del viento y del sol, superando así la discusión que el poder acota a los términos de la propiedad estatal y privada; sujetas ambas a la metanecesidad del capitalismo y al ethos del crecimiento económico.

Por ende, la propuesta de autogeneración de electricidad que propone la RNRC reivindica la propiedad comunal que es parte orgánica de la historia de México; sobre todo se encuentra en las profundidades de aquella trayectoria histórica defendida con vehemencia por la fracción auténtica revolucionaria de aquella primera revolución social del siglo XX encabezada por Zapata y Villa, y siempre atacada por la doctrina liberal.

Entonces la propuesta de autogeneración, leída como capacidad de aspiración, proviene de la voz de los pobladores de las comunidades y pueblos que conforman a la RNRC. Iniciativa que apertura el uso colectivo del excedente del viento y del sol, y conduce al derroche del excedente, a la acción sin remuneración, despropósito a juzgar por el utilitarismo, al tiempo que cuestiona la postura de responsabilidad social corporativa que, en algunos casos de la región del Istmo oaxaqueño, se despliega para la desactivación del conflicto (Vázquez, 2021b), y la postura de la política social neoliberal que produce consumidores pasivos, ciudadanía receptora de transferencias, sea proveniente del sector privado o público. En otras palabras, la autogestión contribuye a producir una subjetividad constructiva de la historia, y no así la repetición que subyace en el binomio sector público-sector privado.

El discurso de la autogestión energética resulta así en la economía general planteada por Bataille (1987). Al permitir el acceso al excedente de manera libre, de la que resulta la obtención gratuita de la energía, una vez que se amortiza la aportación inicial para la adquisición del aerogenerador o de los paneles solares, la oferta y la demanda de electricidad es borrada.

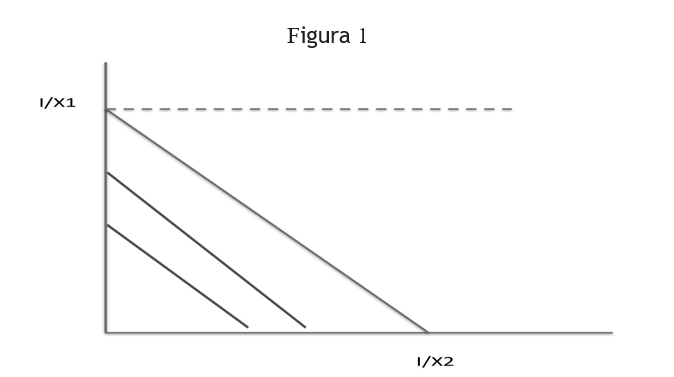

Dicha economía general a la Bataille puede ilustrarse de manera acotada en el marco analítico básico del consumidor. Prosiguiendo la idea de comunismo de Screpanti (2004), como expansión de la libertad, cuya expresión objetiva es el conjunto de oportunidades de los individuos, se refleja en el escenario hipotético con dos bienes: I = P1 X1 + P2 X2, donde I es el ingreso, P con subíndice 1, 2 denota el precio de adquisición de cada uno de los dos bienes, y X con subíndice 1, 2 la cantidad consumida de ambos bienes, en el área formada por debajo de la restricción presupuestaria. Entre más alejado del origen (vértice) mayor es el conjunto de oportunidades de un individuo.

En la Figura 1 el escenario del mercado para ambos bienes se aprecia triangular. El conjunto de oportunidades es más amplio al aumentar el ingreso que denota la restricción presupuestaria. Si ahora presuponemos la electricidad limpia con acceso libre por la autogestión, donde el bien 1 se refiere a la electricidad, y el 2 cualquier otro bien –o bien compuesto– que se adquiere vía el mercado, el conjunto de oportunidades de los hogares se amplifica dado el mismo nivel de ingreso.

En la Figura 1, esa transición se proyecta en el cambio de la figura triangular a la rectangular, cuya área depende del máximo consumo realizado de electricidad autogestionada, convertido en un bien social autogestivo, cuya existencia se debe al proceso organizativo y al trabajo cooperativo que no pende de la estructura fiscal, y su financiamiento inicial depende del apoyo mutuo. Por supuesto, la vinculación con el mercado persiste, aunque se piensa será efímera en la medida que la innovación tecnológica disminuye los costos de producción y operación de electricidad por medio de las energías renovables. Por supuesto, la financiación estatal es un escenario, pero en el caso de México es descartado por el apego a la austeridad fiscal republicana, y despliega esquemas de estímulos fiscales, como cero impuesto sobre la renta (ISR) y reducción del impuesto al valor agregado (IVA) para atraer inversión capitalista nacional y extranjera al sur de México y consolidar los megaproyectos.

Por eso la ejecución de iniciativas populares en el campo y la ciudad, exhibidas en el documental La energía de los pueblos, expone el carácter polemológico de la transición energética, al tiempo que su ralentización bajo el comando de capitalistas y políticos liberales de los Estados nacionales, exhibe que sólo la conciencia histórica de los plebeyos, quienes de manera organizada suprimen la metanecesidad del Estado-capital, conformarán lo que Campillo (2010) define como un nuevo equilibrio antropológico en la sociedad global.

Fuente: adaptado de Screpanti (2004).

La senda de la autogestión energética en la diada táctica-estrategia –definida esta última por De Certeau (2010:42) como “cálculo (o a la manipulación) de las relaciones de fuerza que se hace posible desde que un sujeto de voluntad y poder (empresa, ejército, institución científica, ciudad) resulta aislable”–, representa un gesto de la revolución cultural que antagoniza con la sociedad de control definido por el manto liberal a partir del movimiento pendular sector estatal-sector privado.

Si bien la exigencia de tarifa social justa es una táctica que en la historia social de algunos países desarrollados, como Italia, en las décadas de 1970 y 1980 desembocó en la acción colectiva directa de la autorreducción de la tarifa y renta de la vivienda y electricidad, la postura de la izquierda partidista en aquel país se interpretó como acción a favor de la derecha al contribuir a la tensión financiera del Estado-nacional (Cherkij y Wieviorka, 1980), mientras que para los participantes directos representa la apropiación de la riqueza social (Ramírez, 1975),5 ahora con la inflación mundial, en el Reino Unido reaparece, nominada por sus convocantes, la huelga: Dont Pay.6 La propuesta de electricidad autogestiva, más que táctica resulta en una estrategia porque confronta al monopolio de administración de la electricidad y al significado de la mercancía cuyo signo es la tarifa. Lo cual se aproxima a lo que Villalobos-Ruminott (2019) denomina comunismo sucio, caracterizado por la destrucción de la ontología de la economía política; y en clave foucaultiana representa la defensa de la sociedad, lo que hace ver que la política es una prolongación de la guerra (Antoniol, 2020).

En los términos de Castaño (2022), quien expone que los medios de producción de la sociedad son las prohibiciones, la autogestión energética es un acto de transgresión que posibilita la apertura de la historia. Ello en la figuración de la historia como conflicto entre la utopía y el control plasmado por Buchanan (2001), inspirado en su lectura de De Certeau, en ausencia de táctica estaríamos en una sociedad estacionaria donde hay plena adaptación a la estrategia que en la sociedad de control es signada por la ganancia o utilidad. No importa si es apropiada más o menos por el Estado o el sector privado, la norma de sociedad resultante se aproxima a la concepción de aquella sociología funcionalista, criticada por Caillé (2010) por su inclinación a la perpetua autonomización de las esferas dominadas por el cálculo utilitarista, lo cual produce un sujeto adaptable al sistema considerado complejo. Es paradójicamente un individuo que no puede cambiar la estructura de la sociedad en la que participa; un sujeto racionalmente subordinado.

CONCLUSIONES

La autogestión energética es uno de los ejes de actualización de las posibilidades históricas. Por un lado, supera la ideologización que en el tema de las energías renovables se caracteriza por la coordenada liberal: Estado frente a mercado con sus diferentes proporciones; por el otro, ante la predominancia del código de la economía capitalista –la ganancia–, los sueños de la resistencia conducen a la producción de un bien social que figura un comunismo sucio, cuyo proceso contribuye a la autodefensa colectiva del bienestar, de enorme relevancia al pensar que la inflación contemporánea, resultado de la escasez absoluta que el propio ethos del capitalismo genera, permanecerá en la medida que se acrecienten las manifestaciones de la crisis climática global.

Los plebeyos en resistencia proponen iniciativas que muestran además la construc- ción de lo político mediante la confianza generada por fuera de los partidos políticos y políticos profesionales, donde la voz horizontal produce sueños que antagonizan el contenido de no futuro para la humanidad que impone el poder del Estado-capital, y donde la transición en el uso de energías renovables resulta ralentizada.

Así, la resistencia opera para superar la condición animal y de esclavo, tanto en el ámbito objetivo como subjetivo. Si para Marx, la lógica del capital-Estado resulta del robo de trabajo y recursos naturales, como del robo de los sueños de emancipación presente en el cierre de la discusión de lo social a lo estatal y privado, ésta es impugnada en el ámbito de la generación de energía, al presentar los sueños de autogestión. Lo que hace parte de la manifestación de apertura de la historia. De ahí que hay historia por venir y con porvenir.

Notas a pie de pagina

1 En este artículo no se miran los aspectos positivos de la modernización que describe Appadurai (2015) en su capítulo “El espíritu de Weber”, sino su vínculo al utilitarismo y la razón instrumental que destilan sus efectos negativos.

2 A pesar de la contracción del Estado de bienestar a escala mundial, en Islandia destinan parte del ingreso por venta de petróleo para garantizar la renta ciudadana. Por su parte, como lo expone Bizberg (2019), algunos gobiernos “progresistas” de América Latina de la década pasada configuraron una va- riedad de capitalismo a partir del ingreso de los commodities rentista redistributivo, sin que ello haya ampliado la capacidad política de la sociedad civil.

3 Desde el suceso de Fukushima, la energía nuclear es considerada de altísimo riesgo, y desechada como fuente de energía limpia. Aunque hay países como Francia con una provisión elevada a partir de plantas nucleares.

4 Me refiero a la Asamblea Popular de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el territorio (APPIDTTI), a la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), y al Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta, Sur de Veracruz.

5 En el caso de México el conocido “diablito” es un acto táctico individual en el campo popular, aunque difícil de realizar con la introducción de los nuevos medidores electrónicos, lo que hace ver que esa tecnología desarticula aquella táctica individual.

6 [https://dontpay.uk].

REFERENCIAS

Acemoglu, D., A. Kakhbod y A. Ozdaglar (2017). “Competition in electricity markets with renewable energy sources”, The Energy Journal, núm. 38 (KAPSARC Special Issue) <https:// www.iaee.org/en/publications/ejarticle.aspx?id=2908>.

Altvater, E. y B. Mahnkopf (2002). Las limitaciones de la globalización. México: Siglo XXI Editores.

Anguiano, A. (1988). El Estado y la política obrera del cardenismo. México: ERA.

—— (2019). Resistir la pesadilla. La izquierda en México entre dos siglos. 1958-2018. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Antoniol, V. (2020). “Tra l’impossibile e il necessario. Per una lettura di ‘Bisogna difendere la società’ come critica di Foucault a Schmitt”, Filosofia politica, 34(3), pp. 499-516 <https:// www.rivisteweb.it/doi/10.1416/98527>.

Appadurai, A. (2015). El futuro como hecho cultural. México: Fondo de Cultura Económica.

Badiou, A. (2014). “La idea comunista y la cuestión del Terror”, en S. Šižek (ed.), La idea de comunismo. España: Editorial Akal, pp. 7-20.

Bataille, G. (1987). La parte maldita. Precedida de la noción de gasto. Barcelona: Editorial Icaria. Beck, H. y P. Iber (2022). “AMLO y sus contradicciones”, Nueva Sociedad (299), pp. 57-69

<https://nuso.org/articulo/amlo-contradicciones/>.

Berardi, F. (2019). Futurabilidad. La era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad. España: Editorial Caja Negra.

Bizberg, I. (2019). Diversity of Capitalism. Nueva York: Palgrave McMillan.

—— (2020). “El fracaso de la continuidad. La economía política del sexenio de Enrique Peña Nieto”, Foro internacional, 60(2), pp. 629-682 <https://doi.org/10.24201/fi.v60i2.2735>.

Braeckman, A. (2015). “Neo-liberalism and the symbolic institution of society: Pitting Foucault against Lefort on the state and the ‘political’”, Philosophy and Social Criticism, 41(9), pp. 945-962 <https://doi.org/10.1177/0191453714564453>.

Brito de Butter, M.L. (2023). “Politicidad de la filosofía en Ignacio Ellacuría: algunas claves para repensar la política”, Res publica, 26(1), pp. 13-22 <https://dx.doi.org/10.5209/rpub.81318>.

Buchanan, I. (2001). Michel de Certeau. Cultural Theorist. Inglaterra: Sage publications. Caillé, A. (2010). Teoría anti-utilitaria de la acción. Fragmentos de una sociología general.

Argentina: Waldhuter Editores.

Campillo, A. (2010). El concepto de lo político en la sociedad global. Herder Editorial.

Camus, P. y F. Jaksic (2020). “La extraordinaria sequía de 1924: Crisis socio-ecológica e irrupción del poder militar en Chile”, Revista de Geografía Norte Grande (77), pp. 397-416

<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022020000300397>.

Carrasco-Conde, A. (2012). “Blow up. Evento, acontecimiento, crisis”, en Luciana Cadahia y Gonzalo Velasco (comps.), Normalidad de la crisis/crisis de la normalidad. Buenos Aires: Editorial Katz, pp. 123-138.

Castaño, D. (2022). “Sociopolítica de la transgresión”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 84, núm. 1, pp. 9-35 <http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/ view/60223/53180>.

Cherkij E. y M. Wieviorka (1980). “Autoreduction movements in Turín”, Autonomía Post- Political Politics, 3(3), pp. 72-79.

Cofiño Kepfer, A. (2014). “De la resistencia en las montañas a la autogestión y la defensa de los bienes comunes. Construcción de la hidroeléctrica comunitaria Luz de los Héroes y Mártires de la Resistencia, en la Zona Reina, Quiché, Guatemala”, Revista Pueblos y fronteras digital, 9(17), pp. 21-33 <https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2014.17.60>.

De Certeau, M. (2010). La invención de lo cotidiano. 1. Artes de Hacer. México: Departamento de Historia, Universidad Iberoamericana e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Desinformémonos (2023). “Zapatistas se solidarizan con Lützerath tras represión policial”, 5 de enero <https://desinformemonos.org/zapatistas-se-solidarizan-con-lutzerath-tras-represion-policial/>, fecha de consulta: 5 de enero de 2023.

Díaz Bautista, A. y A. Romero (2007). “Economías de escala en el sector eléctrico mexicano”,

Revista Comercio Exterior, 57(9), pp. 724-731.

Dişci, Z. (2020). “Emancipation in Capitalist Society: Sovereignty as Renunciation and Expenditure in the Thought of Georges Bataille”, Kilikya Felsefe Dergisi, Cilicia Journal of Philosophy (2), pp. 92-109 <https://doi.org/10.5840/kilikya20207215>.

Flatø, H., I. Bjørkhaug, A. Brunovskis y M. Christophersen (2021). “Moderne slaveri–en sammenstilling av nyere litteratur”, Fafo-notat 14 <www.fafo.no/images/pub/2021/10351- vedlegg.pdf>.

Freeman, Chris y Francisco Louçã (2003). “The fourth Kondratiev wave: The great depression and the age of oil, automobiles, motorization, and mass production”, en As Time Goes By: From the Industrial Revolutions to the Information Revolution <http://hdl.handle. net/10400.5/25941>.

Grunstein, M. (2016). “Regulación, crisis social y cambio institucional en el corredor eólico del Istmo”, Economía, Sociedad y Territorio, 16(51), pp. 485-517 <https://www.scielo.org.mx/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-84212016000200485>.

Guajardo, G., F. Salas y D. Velázquez (2010). “Energía, infraestructura y crecimiento, 1930- 2008”, en Sandra Kuntz (ed.), Historia económica general de México. De la Colonia a nuestros días. México: El Colegio de México/Secretaría de Economía, pp. 667-704 <https://hdl.handle. net/20.500.11986/COLMEX/10003976>.

Gudynas, E. (2020). “Disputes over capitalism and varieties of development”, en H. Veltmeyer y E. Lau (eds.), Buen Vivir and the Challenges to Capitalism in Latin America. Routledge

<https://doi.org/10.4324/9781003091516>.

Guillaume, M. (1988). “Les limites de l’utilitarisme”, Revue européenne des sciences sociales, 26(82), pp. 99-107 <https://www.jstor.org/stable/40369786>.

Klare. M.T. (2021). “Litio, cobalto y tierras raras. La carrera por los recursos post-petróleo”, 2 de agosto <https://desinformemonos.org/litio-cobalto-y-tierras-raras-la-carrera-por-los-recursos- pospetroleo/>.

Koselleck, R. (2021). Crítica y crisis. Un estudio de la patogénesis del mundo burgués. España: Editorial Trotta.

La Sandía Digital (productores) (2020). La energía de los pueblos (documental). México: Fundación Rosa Luxemburgo Stitfung-México.

Longuet, S. y J. Marques-Pereira (2015). “Discours de la crise, crise du discours”, Économie et institutions, núm. 22. pp. 1-22 <https://doi.org/10.4000/ei.971>.

Louça, F. (2007). “Long waves, the pulsation of modern capitalism”, Elgar companion to Neo- Schumpeterian economics, pp. 766-774 <http://digamo.free.fr/elgarneoschump.pdf>.

Mann, G. y J. Wainwright (2018). Leviatán climático. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. Matamoros, F. (2002). “Sentido y significación en la comunicación y la cultura”, Polis:

Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 2(2), pp. 149-188 <https://www.redalyc.org/ articulo.oa?id=72602206>.

Mendiola, A. (2009). “Hacia una antropología histórica de la creencia”, en Perla Chinchilla (coord.), Michel de Certeau, un pensador de la diferencia. México: Departamento de Historia, Universidad Iberoamericana, pp. 41-60.

Montag, W. (2006). “El peligroso derecho a la existencia: la necroeconomía de Von Mises y Hayek”, Youkali. Revista crítica de las artes y el pensamiento, núm. 2.

Naumer H.J., D. Nacken y S. Scheurer (2010). The Sixth Kondratieff – Long Waves of Prosperity. Allianz Global Investors, Kapitalanlagegesellschaft mbH, Mainzer Landstraße, Frankfurt am Main <https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/migration/media/ press/document/other/kondratieff_en.pdf>.

Paz, O. (1983). El ogro filantrópico. Barcelona: Seix Barral.

Popitz, H. (2019). Fenómenos de poder. México: Fondo de Cultura Económica.

Poupin, C. (2023). “La imposible transición energética”, Revista Viento Sur, 2 de enero <https:// vientosur.info/la-imposible-transicion-energetica/>.

Ramírez, B. (1975). “The working-class struggle against the crises: self-reduction of prices in Italy”, Zerowork, febrero, pp. 143-150.

Red Nacional de Resistencia Civil (2021). “A 61 años del Inicio de la Nacionalización de la Industria Eléctrica en México” <https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_ permalink&v=216144497102527>.

Rodríguez, A.A. y A.R. Martínez (2020). “Historización del concepto de poder constituyente originario en la Constitución mexicana de 1917: un concepto más allá de las ideologi-

zaciones de la teoría clásica y el constitucionalismo hegemónico”, Derechos en Acción, 17(17), 460 <https://doi.org/10.24215/25251678e460>.

Romanos E., J. Sola y C. Rendueles (2022). “The political economy of the Spanish Indignados: political opportunities, social conflicts, and democratizing impacts”, Social Movement Studies, pp. 1-20 <https://doi.org/10.1080/14742837.2022.2061940>.

Romero, J.M. (2010). Crítica e historicidad. Madrid: Editorial Herder.

—— (2020). “La actualidad de la historización: la contribución de Ignacio Ellacuría a los debates actuales sobre ideología” Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades (155),

pp. 67-86 <https://doi.org/10.5377/realidad.v0i155.10385>.

Rosanvallon, P. (2016). Por una historia conceptual de lo político. México: Fondo de Cultura Económica.

Sáez, L. (2009). Ser errático. Una ontología crítica de la sociedad. España: Editorial Trotta. Screpanti, E. (2004). “Freedom and social goods: rethinking Marx’s Theory of Communism”,

Rethinking Marxism, 16:2, pp. 185-206 <https://doi.org/10.1080/08935690410001676230>.

Segovia, T. (2005). Resistencia. Ensayos y notas, 1997-2000. México: UNAM.

Snowdon, B. (2009). “The Solow model, poverty traps, and the foreign aid debate”, History of Political Economy, 41 (supplement 1), pp. 241-262 <http://dx.doi.org/10.1215/00182702-

2009-026>.

Teruel, A. (2021). “La banalidad de lo útil. Apuntes para una vida de perros”, en Juan

M. Conforte y Natalia Lorio (comps.), La vía de lo inútil. Aportes para una revolución improductiva. Argentina: FFYH-Universidad Nacional de Córdoba, pp. 132-143 <https:// ffyh.unc.edu.ar/publicaciones/tienda/publicaciones-de investigacion/ciffyh/colecciones-del-ciffyh/ la-via-de-lo-inutil/>.

Théret, B. (2006). “To have or to be: A topological approach of the interaction between State and economy”, en B. Coriat, P. Petit y G. Schméder (eds.), The Hardship of Nations. Exploring the Paths of Modern Capitalism. Cheltenham: Edward Elgar.

Timmons, D., J.M. Harris y B. Roach (2014). La economía de las energías renovables. Global Development and Environment Institute, Tufts University <https://www.bu.edu/eci/files/2019

/06/EconomiaEnergiasRenovables.pdf>.

Turiel, A. (2021). “El modelo de transición energética que nos imponen no es viable”. Entre- vistado por A. Trillas. Alternativas Económicas, núm.96, noviembre.

Valencia, E. (2020). “México: desafios del estancamiento (estabilizador) económico y social”, en Alberto Aziz Nassif, Enrique Valencia Lomelí y Jorge Alonso, Tres Miradas al México de Hoy. México: Universidad de Guadalajara/CIESAS/Cátedra Internacional Jorge Alonso, pp. 87-190 <http://www.catedraalonso-ciesas.udg.mx/sites/default/files/tres_miradas_al_mexico_de_ hoy_web.pdf>.

Valencia, G. y R. Contreras (2020). “Los sueños humildes. Por una socioantropología de los futuros vividos”, Revista de la Universidad de México, diciembre, pp. 37-43 <https://www. revistadelauniversidad.mx/articles/eced3af2-7cce-448b-80a3-e19702e4aede/los-suenos-humildes>.

Vázquez, A. (2021a). “Economía social y solidaria en la nueva matriz energética”, Revista Economía, 72(116), pp. 143-154 <https://doi.org/10.29166/economia.v72i116.2590>.

Vázquez, A. (2021b). “Despojo y resistencia en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en la era del ‘capitalismo ecológico’”, Punto Cunorte, 7(12), pp. 38-68 <https://doi.org/10.32870/punto. v1i12.95>.

Vázquez, A. (2021c). “Megaproyectos y resistencia. Interpretación desde la economía general de George Bataille”, en Aleida Azamar y Carlos Rodríguez Wallenius, Llover sobre mojado. Conflictos socioambientales frente al extractivismo y megaproyectos en tiempos de crisis múltiple. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, pp. 258-281.

Villalobos-Ruminott, S. (2019). “Comunismo sucio”, Revista de Arte Ibero Nierika (15), pp.

99-116 <https://nierika.ibero.mx/index.php/nierika/article/view/256>.

Villavicencio, D. y J.C. Millán (2020). “La transición energética en México: disyuntivas, tensiones y avances en la ejecución del proyecto nacional”, Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien (115), pp. 25-40 <https://doi.org/10.4000/caravelle.8635>.

Zárate, A. (2021). “La vida y la tradición frente al covid 19 en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca”, en Christy Petropoulou, John Holloway, Fernando Matamoros Ponce, Edith González Cruz, Panagiotis Doulos, Manuel Alfonso Melgarejo Pérez, Dionisis Tzanetatos, Konstantinos Zafeiris, Charalampos Tsavdaroglou (coords.), Luchas invisibles en tiempos de pandemia” I. Utopías, distopías, luchas sociales y culturales por la vida en tiempos de pandemia. México: University of Aegean-ICSYH-BUAP, pp. 201-213.